Bebilderte Baubeschreibung der Burg Landeck

Burg Landeck in Spornlage

Landeck liegt auf dem langgezogenen Ende eines Bergrückens oberhalb des Winzerdorfes Klingenmünster. Das Gelände fällt auf drei Seiten ziemlich steil ab.

Feldseite Burg Landeck

Der mächtige Bergfried,, dessen Seitenkante in die Feindrichtung gedrehte ist, überragt die 10m Hohe Mantelmauer um ca. 13m. Der mittige Eingang in den Turm ist neuzeitlich und führt in das Burgmuseum. Der hochmittelalterliche Zugang erfolgte nur durch die Pforte auf der Hofseite.

Feldseite Landeck in SEPA

In s/w Tönen wirken die Hauptbefestigungen der Burg Landeck besonders düster. Wir erkennen die Brücke über den Halsgraben, den Brückenturm, das Vorwerk, dahinter der hohe Mantel und den über Eck gestellten quadrtischen Bergfried.

Landeck hoch ueber Klingenmuenster

Als Burgenplatz für Landeck wurde ein Bergsporn oberhalb des Klingbachtales und des Klosters Klingenmünster gewählt. Diese Lage mit steil abfallenden Berghängen zur Süd-, Ost- und Westseite gestatteten eine Feindannäherung nur aus Norden. Folglich befinden sich die Hauptbefestigungen allesamt an der Nordseite.

Bergfried mit Zinnenkranz

Luftbildansicht des 23m hohen Bergfrieds, der oben eine Besucherplattform für einen grandiosen Ausblick besitzt. Er trug auch bereits im Mittelalter einen Zinnenkranz.

Stauferburg Landeck

Hinter der Zwingermauer des 15. Jh. erheben sich in Buckelquaderschale der Hohe Mantel und der Bergfried. Es sind keine Lichtschlitze oder sonstige Öffnungen in diesem Bereich vorhanden.

Halsgraben und Vorwerk

Der nach 1450 erweiterte Halsgraben ist 20m breit und 10m tief. Ein Flankierungsturm, ein Torturm und hohe Mauern machten die Einnahme mit “konventionellen” Mitteln, d.h. ohne Kanonen, nahezu unmöglich.

Halsgraben in den Fels geschrotet

Den halbrunden Flankierungsturm im Halsgraben hat man durch Aufmauerung bis zum vermuteten Dachansatz ergänzt und mit Bruchsteinen optisch gut gestaltet.

Halbrunder Flankierungsturm des Vorwerks

Die Schlüsselscharten des nordwestlichen Vorwerkturms unterscheiden sich von denen der anderen Zwingertürme, so dass eine andere (spätere) Bauzeit als beim Zwinger anzunehmen ist.

Bruecke ueber Halsgraben

Eine auf drei gemauerten Pfeilern ruhende Brücke überspannt den Halsgraben. Sie wurde in den 1960er und 1990er Jahren erneuert und liegt auf den drei alten, ergänzten Pfeilern aus dem 15. Jh. Die letzten Meter bis zum hervorstehenden Torturm wurden durch eine Zugbrücke gesichert. Diese fehlt heute.

Vorwerk Nordwestseite auf Landeck

Kurz nach 1456 entstand das vor dem Zwingerbereich sichtbare Vorwerk. Im hier abgebildeten nordöstlichen Bereich des Vorwerks ist der Einsatz von Geschützen denkbar, wenngleich es keinen Nachweis hierüber auf Landeck gibt.

Befestigungen zur Feldseite von Landeck

Mit dem Aufkommen von Pulverwaffen wurde die stauferzeitliche Kernburg durch einen umlaufenden Zwinger und ein Vorwerk verstärkt. Das heutige Antlitz der Burg entwickelte sich also erst im 15. Jahrhundert.

Bruecke und Brueckenturm auf Landeck

Die Burg ist vom Bergsporn durch einen in die Hauptangriffsseite geschroteten Halsgraben abgeteilt. In seiner heutigen Form entstand der 10m tiefe und 20m breite Graben erst in der 2.H. des 15.Jh., als man das Vorwerk errichtete.

Wasserstelle im Halsgraben

Die Wasserversorgung einer Burg ist immer ein wichtiges Element. Eine durch ein Sandsteingewölbe geschützte Wasserstelle findet sich außerhalb der Kernburg im Nordostausgang des Halsgrabens. Für die Wasserversorgung während einer Belagerung hatte sie keinen Nutzen.

Brueckenturm Landeck

Der Brückenturm ist von der Grabensole bis hinauf mit Buckelquadern verkleidet, sitzt jedoch nicht im Verband des ihn umgebenden Mauerwerks. Der Turm wurde vermutlich erst nach 1467 zusammen mit dem Vorwerk errichtet. Die Buckelquader sind hier kein Beleg eines stauferzeitlichen Turms, sondern wurden sekundär verwendet.

Brueckenturm Fronseite

Die letzten Meter der Brücke bis zum hervorstehenden Brückenturm wurden einst durch eine Zugbrücke gesichert. Diese fehlt heute, die Aussparung für die Aufnahme der hochgefahrenen Brücke ist gut zu erkennen.

Brueckenturm Innenseite

Die Restaurierungen des Torturms haben sich vom historischen Befund deutlich entfernt und zeigen ein unzutreffendes Bild des seinerzeit zweigeschossigen Turmes. Von der Aufnahme und Mechanik der ehem. Zugbrücke ist kaum noch etwas zu erkennen. Im Obergeschoss des Turms war der Platz des Torwächters und in dem Burgfriedensvertrag von 1456 wird auch ein Erker genannt. Eine Überdachung darf angenommen werden.

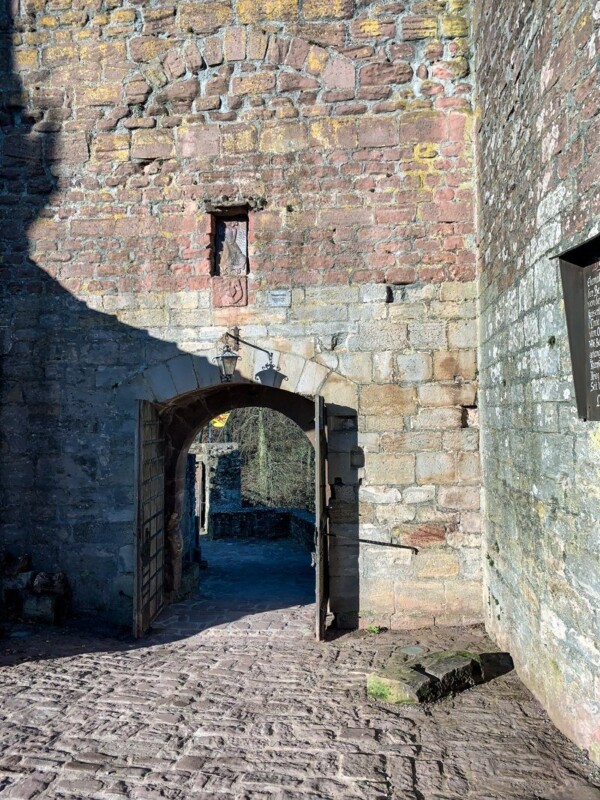

Torweg

Hinter dem Brückenturm steigt der Torweg an und führt mit einem Knick hinauf zum Tor der Kernburg. So war das Heranbringen schwereren Belagerungsgerätes nicht möglich. Dem Haupttor in der Mantelmauer war ein weiteres Tor vorgesetzt, von dem noch ein Gewänderest erhalten geblieben ist, sowie ein Teil des Toranschlags mit dem Verriegelungskanal. Der Zwingerzutritt war rechts wie links durch weitere Tore abriegelbar.

Torweg auf Landeck

Hinter dem Brückenturm steigt der Torweg an und führt mit einem Knick hinauf zum Tor der Kernburg. So war das Heranbringen schwereren Belagerungsgerätes nicht möglich. Dem Haupttor in der Mantelmauer war ein weiteres Tor vorgesetzt, von dem noch ein Gewänderest erhalten geblieben ist, sowie ein Teil des Toranschlags mit dem Verriegelungskanal.

Hoher Mantel von Burg Landeck

Die umlaufende Ringmauer (Bering) von Landeck ist auf der Angriffsseite erheblich stärker , höher und in Buckelquadermauerwerk ausgeführt . Man bezeichnet sie dort als “Hoher Mantel”. Die Mauer ist ungefähr 2m stark und heute noch 10m hoch. Sie trug sicherlich einen überdachten Wehrgang über einem Zinnenkranz. Auffällig, dass das Haupttor bis zur Mauerkrone nischenartig eingezogen ist.

Haupttor in Mantelmauer

Das Haupttor sitzt in einer Nische mit sorgfältig gesetzten glatten Quadern. Die Steine des romanischen Bogens sind ebenfalls aufwändig ausgeführt und auf schmale Fugen gesetzt. Erklärungsversuche, wonach durch die Nische Flankierungsfeuer auf das Tor unterbunden werden sollte, überzeugen nicht. Vielmehr konnten Angreifer am Tor so besser abgewehrt werden.

Zwingertor Landeck

Im letzten Abschnitt des Torweges vor dem Haupteingang finden sich an den Quermauern zwei schmale Zugange zum Zwinger. Der Zugang zum westlichen Zwinger liegt direkt an der Mantelmauer.

Hoher Mantel (Innenseite)

Das Haupttor sitzt in einer Nische des Hohen Mantels mit sorgfältig gesetzten glatten Quadern. Ursprünglich gelangte man nicht sofort in den Burghof, sondern musste eine Art inneren Torzwinger durchschreiten. Spuren davon sind noch an den Balkenlöchern und Konsolsteinen zu sehen.

Mauerkrone des Hohen Mantel

Die Hohe-Mantelmauer ist ungefähr zwei Meter stark. Mit Sicherheit besaß sie einen Wehrgang. Dem Gelände angepasst, verläuft sie in mehreren unregelmäßigen Knicken und geht in den Bering über bis hin zur Südostkante.

Haupttor Innenseite

Der Durchgang, in welchem das Tor sitzt, ist innenseitig stichbogig ausgeführt. Darüber sieht man auf der Rückseite unter einer Nische den Wappenstein des Bischofs von Speyer. Ursprünglich gelangte man nicht wie heute sofort in den Burghof, sondern musste eine Art inneren Torzwinger durchschreiten. Durch ein zweites Tor kam man schließlich in die Kernburg.

Uebergang Mantel zur Ringmauer

Zum Burgeingang hin verstärkt sich die auf der Ostseite schmalere Ringmauer und geht in die 2m breite Mantelmauer über.

Landeck Ringmauer am Hof

An der stark restaurierten hochmittelalterlichen Ringmauer der Ostseite lehnte sich einst das sog. “beumin huss” an. Heute nimmt dessen Platz die Besucherterrasse der Burgschänke ein.

Bergfried Landeck Hofseite

Der mächtige freistehende und mit Buckelquadern verkleidete Bergfried bildet das Herzstück der stauferzeitlichen Wehranlage. Er war kein Wohnturm. Die hochgelegene Pforte war im Mittelalter durch eine Holztreppe erreichbar. Sie war der einzige Zugang.

Bergfried Suedseite

Deutlich ist eine rechts abwärts verlaufende Rinne im südlichen Mauerwerk des Bergfrieds zu erkennen, welche einst der Befestigung eines Pultdaches eines hier stehenden Gebäudes diente.

Bergfried Hofseite

Der einzige Zugang zum Bergfried erfolgte über die hochgelegene Pforte auf etwa 10m über dem Burghof.

Besuchertreppe zum Bergfried auf Landeck

Eine schmale Sandsteintreppe des 20. Jhdt. führt hinauf zum Zugang in das Museum des Bergfrieds.

Ausschilderung Burgmuseum

Über eine schmale Steintreppe gelangt man vom Burghof zum Besucherzugang im Bergfried, wo sich das Museum befindet.

Vitrine im Burgmuseum

Neben Modellen und Informationstafeln weren in der Burg auch Fundstücke aus Grabungsarbeiten ausgestellt.

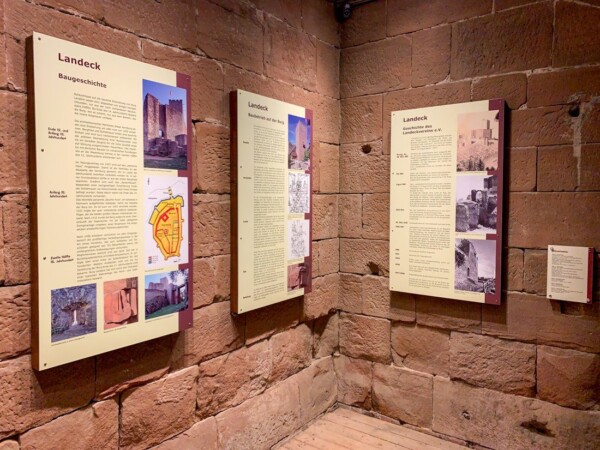

Informationstafeln im Burgmuseum

Interessante Informationen zur Burg- und Baugeschichte werden im Burgmuseum präsentiert

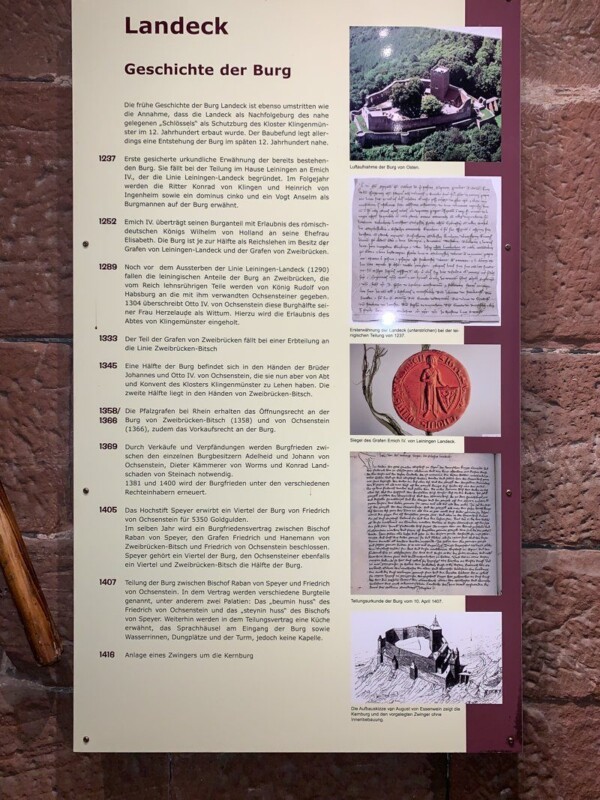

Geschichtstafel Landeck

Zwei Informationstafeln im Burgmuseum heben die Eckdaten der Burggeschichte hervor. Hier Tafel 1.

Burggeschichte Landeck

Zwei Informationstafeln im Burgmuseum heben die Eckdaten der Burggeschichte hervor. Hier Tafel 2.

Feldseite in der Stauferzeit

Das im Burgmuseum ausgestellte Burgmodell zeigt Landeck zu Stauferzeit im 13. Jh. Die Zwingeranlage und das Vorwerk mit der Halsgrabenerweiterung entstanden erst in zwei getrennten Bauphasen im 15. Jh. .

Burgmodell Stauferburg Landeck

Im Burgmuseum ist ein Modell der stauferzeitlichen Burg Landeck (ohne Vorwerk und Zwinger) ausgestellt. Es zeigt den Baubestand des 13./14. Jahrhunderts.

Burgschaenke auf Landeck

Dort, wo heute die neuzeitliche Burgschänke steht, war im Mittelalter vermutlich ein kleines hölzernes Wachlokal für die Torwache untergebracht. Die Schänke bietet Platz für etwa 40 Gäste.

Informationstafel Ausblick Rheinebene

Direkt am Übergang des Hohen Mantels in die östlliche Ringmauer kann sich der Burgbesucher geographhisch orientieren.

Landeck Burghof

Der heute weitläufige Burghof vermittelt nicht das Bild vom mittelalterlichen Zustand. In Wirklichkeit war der Platz durch die beiden breiten Wohnbauten an seinen Längsseiten sehr beschränkt. Sie ließen zwischen sich nur einen relativ schmalen Durchgang frei, der zusätzlich durch die Einfassung der Filterzisterne eingeengt wurde.

Mauerkante Beuminhaus

Vom “Beumin”-Haus, das einst fast die gesamte Ostseite der Kernanlage einnahm, ist außer den Grundmauern nur noch eine hohe Mauerkante mit einem Fenster übrig geblieben und der Abgang zum Keller, der heute der Schänke als Lagerraum dient

Kellerabgang im Beuminhaus

Das “Beumin Haus” an der Ostseite des Kernburgareals war teilweise unterkellert. Der erhaltenen Keller wird heute von der Schänke als Lagerraum genutzt.

Kamin im Palas

In der Nordwand des Palasbaus sehen wir neben einer Verbindungstür in das neuzeitliche Küchenzusatzgebäude der Burgschänke, die Reste eines alten Kamins und mehrere Balkenkanäle.

Balkenkanaele in Palasnordwand

In der Nordwand des Palasbaus sehen wir neben einer Verbindungstür in das neuzeitliche Küchenzusatzgebäude der Burgschänke, die Reste eines alten Kamins und mehrere Balkenkanäle.

Palas und Pavillon

In der südwestlichen Burg sind die Reste eines großen polygonalen Saal- und Wohnbaus erhalten. die jüngstens saniert worden sind. Das einstmals dreigeschossige Gebäude gehört wahrscheinlich zum ältesten Baubestand der Burg. Vom ersten Obergeschoss sind n u r die Nord- und Westwand erhalten. In dem vor der Nordwand platzierten Pavillon der Burgschänke finden etwa 40 Gäste Platz.

Neuzeitliche Fenstertreppen

Die zu den Fenstern mit Sitzbänken auf der Westseite des Palas hochführende schmale Steintreppen stammen aus dem 20. Jh. (Foto vor Sanierung 2019)

Restaurierte Palasfenster

Das spröde Mauerwerk wurde zwischen 2017-2019 restauriert und die Fugen mit Mörtel geschlossen. Auch wurden die Sitzbänke an den Fenstern erneuert.

Fenster mit Sitzbank

Im Palas befinden sich eine Reihe repräsentativer Doppelfenster. Diese wurden in jüngster Zeit restauriert. Die großen Fenster gehen auf eine Erweiterung vmt. im 16. Jh. zurück, als man die vormals schmaleren stauferzeitlichen Lichtöffnungen im Geist der Zeit erweiterte. Die Treppe ist neuzeitlich.

Palas Nordwand

Vom großen dreigeschossigen Palas sind West- und Nordwand erhalten. Eine neuzeitliches Küchengebäue der Burgschänke wurde hier angesetzt.

Filterzisterne im Burghof

Eine 8 x 8m große Filterzisterne diente im MIielalter der Wasserversorgung. Ein Brunnen auf der Burg ist nicht nachgewiesen. War das Wasseraufkommen zur Versorgung einer so großen Anlage ausreichend? Fest steht: Wasser war auf Burg Landeck im Belagerungsfall sicherlich eine Schwachstelle.

Filterzisterne zur Wasserversorgung

Die Wasserversorgung der Burg wurde durch eine 8 x 8 Meter große Filterzisterne gesichert. Das Wasser dürfte mittels Eimer und Winde gefördert worden sein. Die eingefasste Brunnenstelle ist mit einer neuzeitlichen Aufmauerung versehen und auch der Palltenbelag ist neuzeitlich. Damals dürfte bereits eine runde Brüstung vorhanden gewesen sei , die aus Sicherheitserwägungen den Brunnenschacht mit einem Deckel verschloss und vermutlich auch einen Überbau hatte.

Suedlicher Burgbereich Landeck

An der Stelle eines einsturzgefährdeten zweigeschossigen Steinbaus entstand im 20. Jh. ein neues Besuchergebäude mit einer Toilettenanlage und eine Freiterrasse.

Poterne Innenseite

Gut erhalten ist noch die Poterne oder “Ausfallpforte” in der südlichen Ringmauer zwischen den beiden ursprünglichen Steinbauten.

Poterne von Landeck

Gut erhalten ist noch die Poterne oder “Notfallpforte” in der südlichen Ringmauer zwischen den beiden ursprünglichen Steinbauten.

Ostzwinger

Fast geradlinig verläuft die Ringmauer an der Ostseite der Kernburg. Der Zwinger wurde in jüngerer Zeit vollständig saniert und steht dem Burgbesucher seit Ende 2019 wieder zum Flanieren um die Burg zur Verfügung.

Palas hinter Zwingermauer

Der ehemals dreigeschossige Palas ist noch bis zum 1.OG mit seiner repräsentativen Fensterreihe mit einigen Doppelfenstern erhalten.

Im Westzwinger von Landeck

Um 1416 entstand die Zwingeranlage, welche die Kernburg in gleichmäßigem Abstand umzieht und in mehreren Knicken folgt. Rechts sieht manb die westliche Außenwand des einstmals dreigeschossigen Palas.

Suedliche Ringmauer mit Poterne

Mittig zwischen den beiden Steinbauten in der Südmauer der Kernanlage befindet sich eine rundbogige Pforte, die vermutlich als Poterne fungierte.

Hoher Mantel aus SO

Der mächtige buckelquaderverkleidete “Hohe Mantel” geht nach etwa 10m in die niedrigere östliche Ringmauer aus glatten Steinen in kleinerem, unregelmäßigem Format über.

Landeck Wohnbau im Sueosten

Die Südseite wurde durch Abtragung von einsturzgefährdeten Bauteilen des stauferzeitlichen zweigeschossigen Wohnbaus und durch den Einbau einer Toilettenanlage stark verändert.

Nordwestseite des Palas

Am Übergang zum Buckelquadermauerwerk des Hohen Mantels erkennt man das nördliche Ende des Palasbaus. Hier sind lediglich zwei kleine schmale Fenster vorhanden.

Fensterdurchsetzte Westwand des Palas

Der Steinbau auf der Südwestseite hatte eine Höhe von mindestens drei Stockwerken. Wie auf dem Gräfenstein finden wir auch auf Landeck repräsentative Doppelfenster mit Sitzbänken. Man kann den Steinbau daher als Palasbau bezeichnen.

Landeck Suedteil

Gut erhalten ist noch die Poterne in der südlichen Ringmauer zwischen den beiden Steinbauten.

Halbschalenturm im suedoestlichen Zwinger

Der hier abgebildete halbrunde, aus der Flucht der Zwingermauern herauskragende, Turm befindet sich im Südosten der Burganlage. Aus der Schlüsselscharte für Pulverhandwaffen konnte entlang der Südzwingermauer gewirkt werden.

Restaurierung eines Halbschalenturms

Bei den Sanierungsarbeiten der Jahre 2017-2019 hat man die Zwingermauern und -türme auf Burg Landeck saniert. Die bis dato verfüllten Halbschalen wurden freigelegt und vermitteln einen guten Eindruck von der Enge innerhalb des Turm. Hier konnte nicht mehr als 1 Schütze gleichzeitig Stellung beziehen.

Zwingermauer Suedwestseite Landeck

Auch der Westzwinger wartet mit mehreren Halbschalentürmen auf, so wie hier unterhalb des Steinernen Hauses (Palas).

Restaurierte Zwingermauer (Osten)

In den Jahren 2017-2020 wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Zwingermauern und -türmen vorgenommen. Der hier abgebildete Turm befindet sich in der Ostseite.

Rechteckiger Zwingerturm

Das Bild zeigt den rechteckigen Zwingerturm vor der Restaurierung im Jahr 2018-2019. Alle weiteren Halbschalentürme des Zwingers sind rundlich.

Rechteckiger Zwingerturm auf Landeck

Der erste Zwingerturm südlich des Halsgrabens auf der Ostseite ist im Gegensatz zu den weiteren rechteckig ausgeführt. Ein Grund hierfür ist nicht auszumachen.

Oestliche Zwingermauer mit Tuermen

Nach dem Aufkommen von Pulverwaffen im 15. Jahrhundert reichten die alten Befestigungen nicht mehr aus. So entstand um 1416 die Zwingeranlage, welche die Kernburg im gleichmäßigen Abstand umzieht. Hier ist die Ostseite des Zwingers mit dem (einzigen) rechteckigen Halbschalenturm abgelichtet.