Bebilderte Baubeschreibung der Hardenburg

Menü

Gesamtanlage aus Südost

Die Erbauung in Spornlage ist hier gut zu erkennen. links der alte Burgweg, rechts die B37 von Bad Dürkheim nach Kaiserslautern.

Westbollwerk aus der Vogelperpsktive

Westturm durchmisst 23m, Mauerstärke 6,5m. Die obere Geschossebene wurde weggesprengt. Im oberen Bildteil erkennt man den jüngern (äußeren) Halsgraben

Gesprengte Außenhülle

Hardenburg: Blick aus Westen auf die nach der Sprengung 1692 freigelegte Kuppen der 2. Geschützebene

Gesprengte Außenhülle des Westbollwerks

Die Mauerstärke betrug fast 7 Meter. Auf der Südseite ist eine Scharte auf der 2. Ebene zugemauert worden.

Verbindungsbau von der Vorhofseite betrachtet

Deutlich ist der rampenartige Verlauf der Treppe zu erkennen

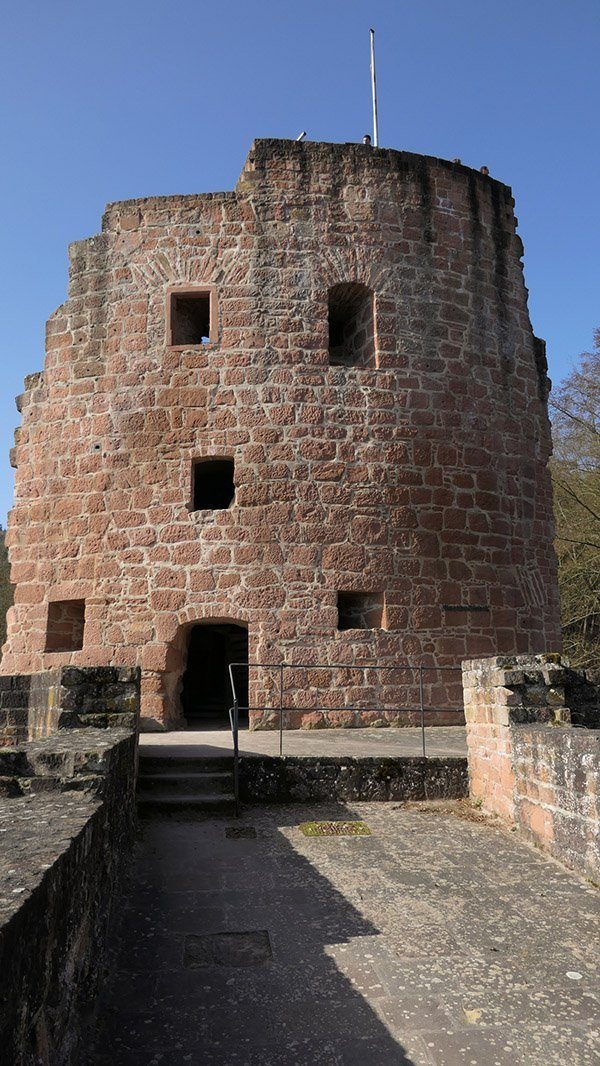

Westbollwerk Ostseite

Fünf große Geschützscharten zur Ostseite; Oben: Fahnenmast der Besucherplattform

Der Verbindungsbau integrierte das Westbollwerk in die Gesamtanlage

Durch Überbauung des alten Halsgrabens wurde der bis 1550 freistehende Westturm an die Hauptanlage angeschlossen.

Untere Ebene des Westbollwerks

Nischen in der Hülle dienten als Pulverlager; umfriedeter Treppenabgang, der nicht vollendet wurde.

Westbollwerk Treppenansatz

Die Treppe war vermutlich als Flucht- und Versorgungsgang konzipiert, bevor die Große Kommunikation gebaut wurde und die Anbindung somit obsolet wurde.

Westbollwerk Innenansicht

Die großen Scharten erlaubten den Einsatz von 24 und 48 Pfündern (Kartaunen)

Untere und zweite Geschützebene des Westbollwerks

Eine umlaufende Balkennut zwischen 1. und 2. Geschützebene kündet von einer ehemals hölzernen Zwischendecke

Zweite Geschützebene mit gewölbter Kuppel

Die Öffnung oben in der Wölbung diente als Kommunikationöffnung, Durchreiche und Pulverabzug,

Westbollwerk – Blick nach Westen zum Halsgraben

Gesprengte Westhülle, Rauchabzug und Transportöffnung in der gewölbten Kuppel, dahinter neuer Halsgraben

Der Verbindungsbau integrierte das Westbollwerk in die Gesamtanlage

Durch Überbauung des alten Halsgrabens wurde der bis 1550 freistehende Westturm an die Hauptanlage angeschlossen.

Verbindungsbau vom alten Halsgraben

Deutlich ist der rampenartige Verlauf der Treppe zu erkennen. Viele , tlw. auch abwärts gerichtete Handwaffenscharften, sind zu erkennen. Dominant ist die große Kanonenscharte über dem Durchgang für eine Steinbüchse mit Streumunition

Halsgrabenüberbauung

Halsgrabenüberbauung “Große Kommunikation” oder “Verbindungsbau” genannt.

> Hofebene mit tonnengewölbter Durchfahrt und mit fensterlosen Funktionsräumen

> Darüber: Wohn- und Funktionsräume, erreichbar über eine abgegangene Treppenspindel

Treppenspindel im Verbindungsbau

Die zerstörte Wendeltreppe gehört zu einem ehemals freistehenden Treppenturm, der bei der Errichtung der “Großen Kommunikation” umbaut wurde. Er führte in die oberen Geschosse des Verbindungsbaus.

Verbindungsgang “Große Kommunikation”

8 Meter Höhenunterschied werden durch den mit Treppen ausgestatteten 25 Meter langen Gang überbrückt.

Das neues Besucherzentrum ist gut in die Fassade integriert.

Für die Errichtung des Besucherzentrums wurde die Außenmauer des Torrondells neu gestaltet. Die Struktur des alten Mauerwarks ist ein markanter Kontrast.

Schießscharten auf der Südwestseite

Auch die Südwestseite der Burganlage war vom Torrondell abdeckbar. Aus diesen Scharten ist der Einsatz von Haken und Hagelbüchsen anzunehmen, um den südlichen Zugangsweg zum Vorhof-Zinger abzuriegeln.

Zugemauerte ebenerdige Scharte

An der Südostseite des Rondells kann man eine zugesetzte große Kanonenscharte erkennen.

Ebenerdige große Schießscharte am Torrondell

Ebenerdige große Schießscharte an der Nordostseite des Torrondells

Ebenerdige große Schießscharte an der Nordostseite des Torrondells

Die Mauerstärke des Torrondells von 4,5m ist an dieser Scharte besonders gut zu erkennen. Einst feuerte hieraus eine kurzrohrige Halbkartaune auf einer kleinrädrigen Kasemattlafette vor den Lustgarten und den südlichen Burgweg.

Dauerausstellung: Mauerschale des Torrondells

Im Besucherzentrum kann man sich einen guten Eindruck vom Aufbau des Mauerwerks des Geschützturmes verschaffen.

Obere Ebene des Besucherzentrums, frühere Geschützplattform

Von hier aus gelangt der Besucher durch die Rundbogenpforte auf einen Wehrgang, der unter dem Saalbau die Ostseite der Burg überwachte. Die obere Geschützebene trug einst ein Kegeldach.

Dauerausstellung im Besucherzentrum

Das Besucherzentrum hält seit 2012 eine Dauerausstellung mit Schautafeln, Multimedia und Artefakte bereit.

Brillenscharten für Handwaffen

Ein tonnengewölbter Verbindungsgang zwischen Torrondel und dem Wehrgang auf der Südmauer wird durch mehrere Brillenscharten für Pulverhandwaffen durchbrochen.

Tonnengewölbter Verbindungsgang

Durch diesen gedeckten gang konnte man vom Torrondell zum Wehrgang an der Südmauer gelagen. Der Gang war mit Scharten durchsetzt. Aus der Scharte rechts ist neben dem Einsatz eines Doppelhaken auf Lafette auch der eines Kleingeschützes auf Kasemattlafette denkbar.

Schießscharte im Verbindungsgang

Die Scharte für eine Pulverhandwaffe überwachte den Bereich flankierend vor der Südmauer über den Lustgarten bis zum Burgweg. Auch ein Kleingeschütz ist hier vorstellbar.

Brillenscharte für Handwaffe

Scharte im tonnengewölbten Verbindungsgang vom Torrondell zur Südmauer mit Hauptschussrichtung auf den Burgweg und den gegenüberliegenden Hang.

Namensgebende Steinkugeln im Kugelturm

Der Kugelturm trägt seinen Namen aufgrund der aus etlichen Sandsteinkugeln, die aus seiner Außenmauer herausgearbeitet wurden, als Zeichen seiner Wehrkraft.

Poterne (Ausfallpforte)

Gut überwacht aus dem Kugelturm oder dem östlichen Vorwerk, konnte hier maximal ein Reiter durch die Pforte hinein oder hinaus gelangen.

Sandsteinkugel im Mauerwerk des Kugelturms

Die Sandsteinkugel in der Außenmauer des Kugelturms sollte sichtbar machen, dass Kanonenbeschuss dem Kugelturm nichts anhaben konnte.

Steinkugeln im Kugelturm

Der Kugelturm trägt seinen Namen aufgrund der aus etlichen Sandsteinkugeln, die aus seiner Außenmauer herausgearbeitet wurden, als Zeichen seiner Wehrkraft.

Obere Geschützebene des Kugelturms

Der 18 Meter durchmessende Kugelturm besitzt 5 große rechteckige Geschützpforten. In der Mitte ist ein runder Rauchabzug , der gleichzeitg der Kommunikation mit der unteren Geschützebene diente.

Ostgiebel des Marstalls

Vom Pulverturm gab es einen direkten Zugang in den Marstall, desen Nordgiebel gut erhalten ist und der zweigeschossig war.

Baulich gut integrierter Treppenturm

Zur Hofseite des Kugelturms schließen sich Treppeturm zum Ausfallgarten und zum Gästehaus und (rechts) der Marstall an.

Große rechteckige Scharte für ein schweres Geschütz

Aus dieser Scharte konnte auf die gegenüberliegenden Höhen und auf die Straße gewirkt werden.

Der Gefängnisturm vom Westbollwerk betrachtet

Der Turm begrenzt die fünfeckige Burganlage an der Nordwestseite. Das Dachgeschoss gehörte zum Wohnbereich und trug keine Kanonen.

Blick entlang der Nordseite mit Gefängnisturm als Abschluss

Die dossierende Mauerverblendung des Marstalles ist deutlich zu erkennen.

Runde Scharte für Handwaffe

Diese Scharte im 1.OG der Nordostseite des Gefängnisturms war für den Einsatz einer Langwaffe gedacht, die die Nordmauer der Anlage zum Kugelturm flankieren konnte

Südwestseite des Gefänngnisturmes am Halsgraben

Die untere der drei Geschützebenen wurde später zum Gefängnis umfunktioniert, ihre Scharten zugemauert. Daher der Name.

Schießscharten im mittleren Geschosss des Gefängnisturmes

Die rechte Scharte senkt sich und dürfte eine Handwaffenstellung für einen Stehendanschlag auf Ziele im Isenachtal sein.. Darüber: ein zusätzlicher Rauchabzug

Küche mit Herdstelle und Rauchabzug

In den Kellergewölben der Hardenburg befindet sich die Burgküche.

Im Inneren der 2. Geschützebene des Gefängnisturmes

Schießkammer mit Rauchabzug im Scheitel der Kuppel

Münze ober der Isenachtalschleife von Hardenburg

Die langgezogene Bergnase der Hardenburg wird durch ein dem Renaissancegarten vorgelagertes Vorwerk geschützt.

Mauervertiefung mit Gedenktafel v. 1881

In der Vertiefung, in der früher vermutlich ein Wappenstein oder eine Schrifttafel angebracht waren, sind heute eine neuzeitliche Informationstafel und ein völlig verunglücktes Leininger Wappen angebracht.

Der Schmiedeturm von 1510 (rechts) vom Vorhof betrachtet

Der rechteckige turmartige Bau flankiert den Torzugng (rechts) zur Inneren Burg. Markant sind zwei große Hosenscharten, aus denen der Vorhof überwacht wurde.

Der Schmiedeturm von 1510

Der rechteckige turmartige Bau flankiert den Der Schmiedeturm von 1510. Markant sind zwei große Hosenscharten, aus denen der Vorhof überwacht wurde. Torzugang (rechts) zur Inneren Burg.

Zugesetzer Fluchtweg vom Verbindungsbau zur Schmiede

18 Meter lang ist der schmale Gang, der vom oberen Bereich der Großen Kommunikation zur Schmiede hinab führt. Er ist heute vergittert umd nicht mehr zugänglich.

Gedeckter Zugang zur Schmiede

Der Eingang zur Schmiede erfolgt durch das rundbogige Tor. Links im Bild erkennt man Reste eines abgegangenen Torbogens, der an der Schmiede angesetzt war.

Zugang zur Schmiede

Der Eingang zur Schmiede erfolgt durch das rundbogige Tor, welches gedeckt hinter der abgegangenen Mauer der Toranlage lag.

Reste der stauferzeitlichen Burg

An nur ganz wenigen Stellen sind heute noch Reste der Burganlage des 13. Jhdts. auszumachen. Zwischen Schmiede und Saalbau sind noch Aufmauerungen mit Zangenlöchern aus jender Zeit sichtbar.

Südöstlicher Wohnbereich der Oberburg

Durch den Treppenturm mit dem Lilienportal gelangte man zum nördlichen Wohntrakt.

Oberer Burghof – Überbauung zum Treppenturm

Verlässt man das Westbollwerk auf Höhe der 2. Ebene nach Osten, so gelangt man auf den oberen Hof, der eine Verbindung zum Wohnbereich ist. Geht man hinab, kommt man zum Lilienportal

Runder Wendeltreppenturm

Über den außen an ein Wohngebäude des späten 16. Jhdts. angesetzte Treppenspindel führte in die höher gelegenen Stockwerke.

Treppenturm in der Oberburg mit Lilienportal

Der sechseckige Treppenturm mit dem Lilienportal, einer außergewöhnlich schön ornamentierten Tür als unterem Ausgang, führt zur oberen Plattform des Oberburgfelsens

Lilienportal

Das Lilienportal ist eine außergewöhnlich schön ornamentierten Tür am Treppenturm zur oberen Plattform des Burgfelsens

Badstube am Portal zum “Kleinen Saal”

Die drei hochrechteckigen Fenster gehören zur sog. Badstube. Durch die Pforte kommt man in den Kleinen Saal.

Innerer Hof, Burgbrunnen, Oberburg

Der Renaissancebrunnen dürfte eine runde Brüstung gehabt haben , die aus Sicherheitserwägungen den Brunnenschacht mit einem Deckel verschloss und vermutlich auch einen Überbau hatte.

Großer Saalbau mit achteckigem Treppenturm

Über der Tordurchfahrt befand sich ein einst prächtiger mehrgeschossiger Saalbau. Ihm vorgesetzt ist ein achteckiger Renaissance Treppenturm mit dem berühmten Mönchskopf aus Sandstein.

Mönchskopf am achteckigen Renaissance-Treppenturm

Am achteckigen Treppenturm, der in den Großen Saalbau führt, befindet sich ein (heute zerstörter) Mönchskopf, der als Spottbild mit ausgestreckter Zunge in Richtung Limburg wies.

Sandstein-Brunnenschale der Renaissane (1564)

Es ist nicht ganz klar, ob diese Brunnenschale im großen Ausfallgarten oder um Lustgarten aufgestellt war.

Großer Ausfallgarten von 1501

Die langgezogene Bergnase bis zum Ostwerk wurde 1501 zu einer Gartenanlage umgestaltet. Sie dürfte seinerzeit eine etwas repräsentativere Bepflanzung gehabt haben.

Lustgarten

Der Lustgarten ist wohl um 1587 entstanden. Der Bereich südlich der Burg wurde auf einem Areal von 52 auf 63m mit einer schwachen Mauer umgeben und als Lustgarten angelegt. Heute versprüht die Grasfläche wenig Charme.

Gästehaus

Das zweigeschossige Gästehaus an der Ostseite des Inneren Burghofs, von dem nur noch die Giebel stehen, entstand um 1501. Links angesetzt wurde ein Treppenturm, der zum Kleinen Ausfallgarten hinabführt.

Grabmal Emich XI. in der Schlosskirche Dürkheim

Nach der Zerstörung der Limburg 1504 durch die Leininger, wurde das Grabgelege in die Schlosskirche nach Dürkheim verlegt.

Nördliche Tordurchfahrt

In der linken (östlichen) Seite der Durchfahrt befindet sich eine in den Fels gehauene fensterlose Wachstube und ein Arrestraum.

Erstes von acht Kreuzgewölben im Lager- und Weinkeller

Vom Hof erreicht man durch die sog. Fassschrottür den Weinkeller. Acht etwa 5m hohe und 5,20m weite Kreuzgewölbe sind hier zu finden-

Ganz bis zum steilen Hang herangerücktes Vorwerk

Das Ostwerk besteht aus einem von 2 Rundtürmen eingefassten Bau mit vielen meist querrechteckigen Scharten und Stellungen für weitere Kanonen auf der Plattform

Südlicher Turm des Vorwerks

Das Ostwerk (Münze) besteht aus einem von zwei Rundtürmen eingefassten Bau mit vielen meist querrechteckigen, Scharten.

Tiefergelegene Stellungen

Um die Feuerstellungen für Doppelhaken und Kleingeschütze zu erreichen, musste man einige Treppenstufen hinabgehen.