Baubeschreibung in Bildern

Trifels Gesamtanlage aus SO (zoom)

Der Trifels erhebt sich auf einem 150m lagen, schmalen Felsriff, das die Spitze des knapp 500 Meter hohen Sonnenbergs bildet. Von der nahegelegenen Burg Scharfenberg kann man mit einem Teleobjektiv ein schönes Bild der Gesamtanlage aus Südosten machen.

Suedfassade des Trifels Hauptturms

Der Hauptturm wurde 1964-66 um ein viertes Geschoss erhöht. Dessen dunklere Färbung des Steinmaterials ist gut zu erkennen. Er ist 27m hoch und mit Buckelquadermauerwerk verkleidet.

Der Turmeingang hat eine äußere, 4m hohe Umrahmung, das eigentliche Rundbogenportel ist etwas zurückgezogen und 3m hoch. Der stauferzeitliche Turm besitzt an der Südseite nur 2 kleine rundbogige Schlitzfenster im zweiten und dritten Geschoss. Die beiden Doppelfenster im vierten Geschoss sind erst im Zuge der Turmerhöhung entstanden.

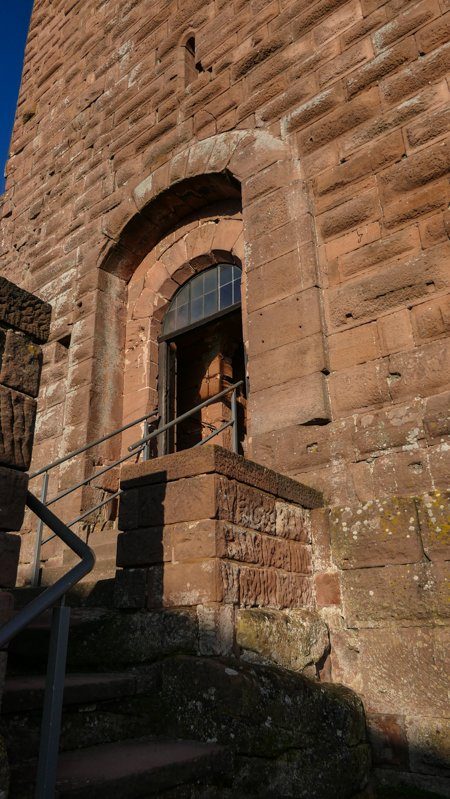

Turmeingang

Der Hauptturm ist mit Buckelquadermauerwerk verkleidet. Der Turmeingang hat eine äußere, 4m hohe Umrahmung, das eigentliche Rundbogenportel ist etwas zurückgezogen und 3m hoch.

Südportal des Hauptturms

ln die ungefähr 4 m hohe äußere Umrahmung des Turmeingangs ist ein mit knapp 3 m Höhe wesentlich kleineres Rundbogenportal eingelassen. Zwischen Wachthaus und Turm liegt ein kleiner Hof, der seit den frühen 1960er Jahren (wieder) von Mauern eingefasst ist, die auf der Westseite eine Höhe von über 3 m hat . Im Hof ragt die Replik einer Entnahmeröhre einer aufgelassenen Zisterne hervor, die mit Erbauung des Brunnenturms im 13. Jh. obsolet wurde.

Schauseite des Trifels – Ostfassade

Die Ostfassade des stauferzeitlichen Hauptturmes verfügt mit dem rundbogig vorkragenden Kapellenerker ein herausragendes Bauelement. Getragen wird der Erker von drei Konsolen, deren Unterseiten jeweils mit einer Kopfmaske verziert sind. Auch das reich gegliederten Gesims unter einem steinernen Kegeldach sind Meisterstücke der zeitgenössischen Steinmetzarbeit.

Der Neubau des Palas weist ebenfalls formschöne Stilelemente auf. Nach oben wird der mit Buckelquadern ummantelte Palas durch einen Rundbogenfries auf Konsolen unter einem Zahnfries abgeschlossen.

Wachthaus auf dem Kernfelsen

Das Südende des Kernfelsens trägt die Reste eines Gebäudes, das man “Wachthaus” nennt. Es wird in die Zeit des 13./14. Jh. datiert, wurde aber bereits mehrfach saniert, so dass kaum noch etwas im original vorhanden ist. Seine ostwestliche Breite beträgt 10m. Die Außenmauer hier ist nur bis zur Hälfte des zweiten Geschosses erhalten. An der Fußlinie der Außenmauer erkennt man eine kleine rundbogige Öffnung, die wohl demn Wasserabfluss aus dem Gebäude diente. Waren etwa die Dächer chronisch undicht?

Reste des stauferzeitlichen Treppenaufgangs

Als die Mauer zwischen dem unteren Torturm und der Nordseite des Burgfelsens mit hohen Strebepfeiler vor Abrutschen am Hang abgestützt werden musste, hat man dabei den stauferzeitlichen Treppenweg überbaut. Nur noch Reste der Treppenstufen sind vereinzelt im Fels zu erkennen.

Unteres Burgtor (Hochformat)

Der hier sichtbare Rest des rundbogigen unteren – einstmals zweigeschossigen – Torhauses datiert aus mehreren nachstaufischen Bauphasen. Der talseitige Unterbau ist der älteste Teil, vmtl. aus dem späten 14. Jh.. Weitere Ergänzungen stammen aus dem 16. Jh.. Der Rundbogen ist eine neuzeitliche Erneuerung.

Trifels Hauptturm mit neuzeitlichem Obergeschoss aus Sueden

Die drei unteren Geschosse des Hauptturms stammen noch aus staufischer Zeit. Das Aufstockung um ein viertes Geschoss geht auf die Umbaupläne Esterers der Jahre 1937/38 zurück. Die Turmerhöhung wurde aber erst in den Jahren 1964-66 umgesetzt. Das neue Geschoss setzt sich farblich vom Restkörper des Turmes erkennbar ab.

Trifels – Flachdach des Hauptturms

Die Turmerhöhung erfolgte in den Jahren 1964-1966. Hiermit hat man den Boden der historischen Realität verlassen.

Verwitterte Buckelquader am Hauptturm

Das untere Drittel des Buckelquadermauerwerks oberhalb des Sockelgesims an der Ostfassade des Hauptturms zeigt starke Verwitterungsspuren.

Maskenkonsolen des Kapellenerkers

Der Kapellenerker wird von drei Konsolen getragen, die jeweils mit einer Kopfmaske verziert sind. Die mittlere Konsole sitzt auf einer Unterkonsole und ist vermutlich eine Ergänzung des 19. Jh., was die fehlenden Verwitterungsspuren erklären. Die beiden äußeren Kopfkonsolen stammen vermutlich aus der Stauferzeit stammen.

Kapellenerker

Der Kapellenerker kragt rundbogig aus der Ostfassade des Hauptturms heraus. Er wird von drei Konsolen getragen, die jeweils mit einer Kopfmaske verziert sind. Unterhalb des Erkers erhellt ein kleineres Rundbogenfenster das Turminnere.

Buckelquaderverblendung des Brunnenturms

Der stauferzeitliche Brunnenturm ist komplett mit Buckelquadermauerwerk verblendet. Deutlich kann man die Buckelquader des 19. Jahrhunderts mit ihren schmalen Randschlägen von den staufischen Buckelquadern mit breiterem Randschlag unterscheiden.

Ringmauer mit Strebepfeilern vor Brunnenturm

Der spätmittelalterlicher Ringmauerabschnitt im Nordosten der Burganlage wird durch Strebepfeiler gestützt. Dahinter ragt der 1882 renovierter stauferzeitliche Brunnenturm auf, der eine Höhe von 17-20m hat und sich nach oben verjüngt.

Begehbare Plattform des Brunnenturms

Die Brunnentiefe beträgt ca. 73 Meter. Dem Brunnwasser wurde 1880 eine gute Trinkwasserqualität mit einem pH-Wert von 7.7 bescheinigt.

Steinerne Rundbogenbruecke

Der stauferzeitliche Brunnenturm steht nordöstlich außerhalb der Burganlage und ist mit dieser durch eine 1882 inschriftlich errichtete steinerne Bogenbrücke verbunden. Zur Stauferzeit war die Brücke aus Holz gefertigt.

Brunnenturm mit Zinnenkranz

Die Quaderschale des Brunnenturms war bis zum frühen 19. Jh. oberhalb des Kaffgesimses abgegangen. Die Quaderverblendungen und der zierliche Zinnenkranz mit dem Rundbodenfries sind Bauergänzungen von 1882.

Plattform Brunnenturm vom Burghof betrachtet

Die Quaderverblendungen und der zierliche Zinnenkranz mit dem Rundbodenfries sind Bauergänzungen von 1882. Auch die 6 m lange, steinerne Verbindungsbrücke zwischen dem vorspringenden Felsplateau am Nordhof und dem Brunnenturm wurde in dieser Zeit wiederhergestellt. Konsolen am Turm legen den Schluss nahe, dass die Verbindungsbrücke zur Zeitpunkt ihrer Errichtung in der Stauferzeit noch eine Holzkonstruktion war, die später einer Steinkonstruktion weichen musste.

Noerdlicher Burghof

Der nördliche Burghof wurde 1937/38 nicht ergraben. Dies holte man nach, nachdem die Ringmauer auf der Nordseite eingestürzt war. Bei der erforderlichen großflächige Freilegung des nördlichen Burghofes 1973/74 kamen mehrere Mauerzüge zum Vorschein, die aus unterschiedlichen Bauphasen zwischen vermutlich 1250 und ca. 1420 stammen.

Zweites Kastellanshaus

Das zweite Kastellanshaus in der Nordostecke der Burghofs diente ab 1960 zunächst als Toilettenhaus, erhielt beim Umbau 1988/99 ein drittes Geschoss und ein flaches Pyramidendach. Das Haus ist mit Kleinquaderwerk aus Rotsandstein verkleidet, die an den Ecken größer ausfallen.

Rundbogenportal am Palas

Man betritt heute den Palas entweder vom Hauptturm aus oder durch ein 1938 erneuertes Portal von etwa 2 m Höhe und 1 m Breite an seiner Nordostecke. In staufischer Zeit diente diese Pforte aber nur als Zugang zu einem kellerartigen Raum des Palas.

Rundbogenpforte am Palas (Innensicht)

Das 1938 erneuerte Portal an der Nordostecke des Palas diente zur Stauferzeit nur als Zugang zu einem kellerartigen Raum des Palas. Seit dem Neubau des Palas nach den Plänen Esterers erreicht man durch die Pforte das Palasuntergeschoss und über eine Treppe auch den Kaisersaal im zweiten Palasgeschoss.

Tonnengewoelbter Laufgang mit Arkaden

Das obere Palasgeschuss besitzt einen tonnengewölbten Laufgang mit Trippelarkaden, der um den gesamten Saal herumführt.

Neu erbauter Palas (Innenansicht)

Der sog. “Kaisersaal” reicht über zwei Geschosse. Über der Halle verläuft eine umlaufende Empore mit pfeilergestützten Bögen auf der Südseite und Trippelarkaden. Die Innenwände des Palas bestehen aus großen Quadern, die dem mittelalterlich Erscheinungsbild nachempfunden sein sollen. Eine Doppelarkade führt zum Hauptturm.

Wendeltreppe im Palasbau

Auf der Nordseite des Palas befindet sich der ursprünglich stauferzeitliche Felsenkeller mit einem erhaltenen Rundbogeneingang, in den 1938 eine Wendeltreppe eingebaut wurde.

Zugaenge vom Palas in den Hauptturm

Durch eine Doppelarkade auf der Südseite der Halle gelangt man zum Hauptturm. Darüber, hinter den säulengestützten Bögen, gelangt man in das zweite Turmgeschoss.

Monumentale Freitreppe

Eine monumentale Freitreppe führt vom Kaisersaal auf die Empore. Ein tonnengewölbter Gang mit Trippelarkaden führt um den gesamten Saal herum.

Ostseite des großen Saales

Auf der Ostseite des großen Saales sind zwei große, doppelt gestufte Rundbogennischen mit Sitzbänken eingelassen. Die Nischen werden jeweils durch zwei gekuppelte Rundbogenfenster mit Okulus belichtet.

Innenansicht des neuzeitlichen Palas

Der sog. “Kaisersaal” nimmt nahezu die gesamte trapezoide Grundfläche des Palas ein und reicht über 2 Geschosse. Der Palasbau folgt dem Aufbauplan von Rudolf Esterer von 1938 und hat mit dem historischen Bauzustand nicht mehr viel zu tun. Der Palas ist quasi ein kompletter Neubau. Das Panoramafoto zeigt den heutigen Zustand in der Übersicht

Viertes Turmgeschoss (Innenansicht)

Seit dem Ausbau von 1964-66 führt eine gewinkelte Steintreppe in der Nordwand ins vierte Turmgeschoss, das durch sieben gekuppelte Seit dem Ausbau von 1964-66 führt eine gewinkelte Steintreppe in der Nordwand ins vierte Turmgeschoss, das durch mehrere rundbogige Doppelfenster erhellt wird. Der Raum besitzt eine Holzbalkendecke auf Konsolen. Der Fußboden besteht aus alternierend verlegten, rechteckigen Sandsteinplatten. Sowohl die Gestaltung als auch die Deko haben nichts mit dem historischen Bauzustand zu tun.

Dauerausstellung im Palasuntergeschoss

Der Felsblock, der den Palas trägt, ist in der Höhe geteilt: Die hier betrachtete östliche Hälfte des Palasunterschosses liegt auf dem Niveau des ersten Turmgeschosses. Der Raum dient museal der Präsentation mehrer Burgmodelle und Bogensteine .

Trifels Modell Esterer – Ostansicht Gesamtanlage

Modell nach den Plänen Rudolf Esterers aus dem Jahre 1938. In seinem Ausbauplan wich Esterer in vielen Fällen ganz bewusst ab vom historischen Bauzustand. Sein Leitgedanken war, den Trifels in eine “nationale Weihestätte” umzuwandeln, was dem Zeitgeist entsprach. Der Krieg verhinderte die Vollendung seiner Pläne. Dennoch wurden nach dem Krieg die Aufstockung des Hauptturms und die Neugestaltung des Palas nach diesen Plänen vorgenommen.

Trifels Modell Essenwein – Ostansicht Gesamtanlage

Der Architekt August Ottmar Essenwein beschäftigte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Wiederaufbau des Trifels.

Das Modell ist nach seinen 1889 erschienen Rekonstruktionszeichnungen zum Trifels angefertigt. Seine Entwürfe wurden allerdings nicht umgesetzt.

Ausgrabungsmodell Trifels 1937 – Nordostansicht

Das im Palasuntergeschoss des Trifels ausgestellte Modell zeigt den Zustand der Burg Trifels nach Abschluss der Ausgrabungen im Jahr 1937 durch Friedrich Sprater.

Burgmodelle in der Dauerausstellung

Im Palasuntergeschoss sind mehrere Burgmodelle des Trifels ausgestellt.

Durchgang zum Palasuntergeschoss

IDurch einen rund- und segmentbogig gestuften Durchgang gelangt man durch die nördliche Außenwand des Hauptturmes zum Untergeschoss des Palas.

Suedfront der Kernburg

Von der südlichen Felsspitze blickt man auf die Kernanlage mit dem beherrschenden Hauptturm im Hintergrund, dem Wachthaus und dem neuzeitlichen Ersten Kastellanhaus.

Unbebauter Bereich im Sueden

Von der südlichen Felsspitze blickt man auf die Kernanlage mit dem beherrschenden Hauptturm im Hintergrund, dem Wachthaus und dem neuzeitlichen Ersten Kastellanhaus. Der heute unbebaute Bereich auf der südlichen Feldspitze wird von niedrigen Brüstungsmauern der 1960er Jahre eingefasst.

Suedliches Felsenriff und Felsnase

Die nicht mehr zugängliche südöstliche Felsnase und das südliche Felsplateau sind mit Pfostenlöchern und Einarbeitungen überzogen, die auf eine komplette Fachwerk- oder Steinbebauung in mittelalterlicher Zeit schließen lassen. Die drei Felselemente des Riffs auf dem Sonnenberg waren namensgebend für den Trifels (Drei Felsen)

Wasgaublick suedlich des Felsenriffs

Das südliche Felsenriff des Trifels ist für Besucher zugänglich. Von hier aus hat man einen unverbauten grnadiosen Blick über die Höhen des Wasgaus. Die niedrigen Umfassungsmauern stammen aus den 1960er Jahren.

Buckelquaderverkleidung des Palas

Der Palasbau wurde nach den Plänen des Architekten Rudolf Esterer in den Jahren nach 1938-1946 neu errichtet. Nur geringe Reste der stauferzeitlichen Grundmauern mit einem Rundbogenportal sind erhalten. Seine Außenmauern wurden durchgehend mit kissenförmigen Buckelquadern verkleidet, wobei der Bereich unterhalb der Fenster lediglich eine Ummantelung des Burgfelsens sind.

Erneuerter Treppenaufgang zur Kernburg

Der Zugang zur Kernburg erfolgt über eine neue Treppe auf der Ostseite, die parallel zum Felsen verläuft. Sie nimmt den Platz und die Form einer Vorgängerin ein, die in nachstaufischer Zeit angelegt worden war. Auch das Spitzbogenportal ist neu. Die Treppe trifft nach einem kleinen Absatz an der südlichen Turmwand auf den sog. “Kleinen Hof”.

Sockelgesims an Turm und Palas

Die Quaderverkleidung von Turm und Palas sind auf der Ostseite über den Kemfelsen auf dem Burghof heruntergezogen. Hierdurch hat man ihr monumentales Erscheinungsbild deutlich gestärkt.

Etwa 1,5m über dem östlichen Burghof befindet sich ein leicht zurückspringendes Sockelgesims.

Mauerzuege am Treppenende

Die spätmittelalterliche Ringmauer endet unterhalb der Ostwand des stauferzeitlichen Hauptturmes, wo der heutige Treppenaufgang im östlichen Burghof endet. Sie wurde in den 1960er Jahren erneuert. Der dahinter schräg aufwärts verlaufende Mauerzug verdeckt den Aufgang zum Portal des Hauptturmes und ist neuzeitlich.

Felsentreppe zur Oberburg

Ab dem Unteren Burgtor führt eine neue Treppe zur Oberburg. Die links zu sehende, 4m hohe, Ostwand mit ihrem hammergerechten Kleinquadermauerwerk ist nur im unteren Bereich spätmittelalterlich.

Wasserrinne am Treppenaufgang

Auf der Westseite des Torweges ist eine Rinne in den Fels eingemeißelt, durch die das abfließende Wasser in den unteren Wasserbecken gesammelt werden konnte.

Oberer Bereich des Treppenaufgangs

Ab dem unteren Burgtor führt eine neue Treppe hinauf in die Oberburg. Ungefähr auf halber Strecke befindet sich ein weiteres großes Rundbogentor. Die über 4 m hohe Ostwand (rechts) mit ihrem hammerrechten Kleinquadermauerwerk in durchlaufenden Schichten ist nur noch zu einem Drittel ihrer Höhe spätmittelalterlich.

Oberes Burgtor

Ungefähr auf halber Strecke des Treppenaufgangs zur Oberburg befindet sich ein weiteres großes Rundbogentor. Eine eingemeißelte Jahreszahl 1569 markiert die vermutlich letzte umfangreichere Baumaßnahme am Tor. Der Rundbogen und die aufliegende Wand sind, wie beim unteren Tor, ein Rekonstruktionsversuch der

frühen 1950er Jahre.

Unteres Burgtor mit Kassenhaus und Halbschalenturm

Die Reste des rundbogigen, ehemals zweigeschossigen, unteren Burgtores datieren aus nachstaufischen Bauphasen; der talseitige Unterbau vmtl. aus dem späten 14. Jh.. mit Ergänzungen des 16. Jh.. Am rechten Bildrand ist der im 15. Jh in eine bestehende Mauer eingefügte Halbschalenturm zu erkennen. Er war für den flankierenden Einsatz von Pulverhandwaffen vorgesehen.

Zwei rechteckige Wassersammelbecken

Das kleinere der beiden Becken liegt etwas höher und besitzt einen verschließbaren Durchlauf zum größeren Becken. Gespeist wurden die Becken vom Burghof aus durch eine in den Felsen gehauene Rinne auf der Westseite des Torweges.

Zwei Wasserbecken

Nach Durchschreiten des unteren Burgtors liegen an der dem Kernfelsen zugewandten Seite zwei flache, aus dem Stein gemeißelte, Wasserbecken von annähernd rechteckiger Form. Das etwas höhe liegende, kleinere der beiden Becken, besitzt einen Durchlauf / Überlauf zum größeren Becken.

Suedliches Felsenriff am Burgweg

Der Besucher des Trifels kommt auf seinem Weg an dem unten glatt abgearbeiteten, oben kantigen, Felsenriff vorbei, das die Burg trägt, ohne sie aber von hier aus bereits sehen zu können.

Erneuerte Ringmauer auf der Nordseite

Die Ringmauer auf der Nordseite ist eine Erneuerung der Jahre 1973/74, die aufgrund eines Einsturzes der spätmittelalterlichen Ringmauer in diesem Bereich erforderlich wurde. Die Strebepfeiler wurde als Eisenbetonkonstruktion neu errichtet und mit Quadern verkleidet.

Noerdliche Ringmauer

Der Mauerzug mit Buckelquadern an der Bogenbrücke stammt noch aus der Stauferzeit. Rechts schließt sich ein von Strebepfeilern gestützer Mauerzug an, der als Neubau erst 1973/74 errichtet wurde und an dieser Stelle die eingestürzte spätmittelalterliche Ringmauer ersetzte.

Halbschaliger Flankierungsturm

Im späten 15. Jh. hat man unterhalb des unteren Torbaus in die zu dieser Zeit bereits verfallenden Mauern der Salierzeit einen halbrunden, etwa. 7m dicken Halbschalenturm eingesetzt. Es handelt sich hierbei nicht um einen Geschützturm. sondern um einen Flankierungsturm für den Einsatz von Hakenbüchsen, wie man ihn auch auf Burg Landeck findet.

Spaetmitelalterlicher breiterer Torweg

Der ursprüngliche stauferzeitliche Aufgang hatte nur aus den in den Felsen gemeißelten Treppenstufen bestanden, möglicherweise durch eine Brüstungsmauer talseitig befestigt. Erst im Spätmittelalter wurde ein breiterer Torweg angelegt und mit zwei Toranlagen verstärkt.

Auskragende Pfoertnerloge

Eine Anfang der 1950er Jahre direkt hinter dem oberen Tor in der Ostwand eingefügte Pförtnerloge wurde in den 1970er Jahren rückwärtig vergrößert so dass der rechteckige Ausbau im Bildvordergrund wie ein massiver Strebepfeiler wirkt.

Monumentaler Trifels mit Palas und Hauptturm

Hinter dem spätmittelalterlichen Ringmauerabschnitt erheben sich der buckelquaderverkleidete Hauptturm und Palasbau, der ein Neubau des 20. Jahrhunderts auf dem Grundriss eines stauferzeitlichen Palas ist. Die monumentale Erscheinung geht auf Umgestaltungspläne aus der NS-Zeit zurück, die eine weltanschauliche Entfremdung vom historischen Bauzustand bewusst in Kauf nahmen.

Kernburg im Schutze der Ringmauer

Hinter dem spätmittelalterlichen Ringmauerabschnitt erheben sich der Hauptturm mit dem nach Osten ausgerichteten Kapellenerker und der Palasbau, der ein Neubau des 20. Jahrhunderts auf dem Grundriss eines stauferzeitlichen Palas ist.

Neuzeitliches Kastellanshaus ueber stauferzeitlicher Ringmauer

Bei dem Kastellanshaus handelt es sich um einen kompletten Neubau. Lediglich seine Ostmauer besteht im Kellergeschoss aus den Resten der mit Buckelquadern verkleideten, ehemaligen staufischen Ringmauer. Die Mauer wurde an den oberen Ecken, wo die staufischen Quadern ausgebrochen waren, mit neuen Quadern ergänzt.

Mauerzug zwischen Torbau und Brunnenturm

Der Mauerzug, der den unteren Torbau mit dem etwa 20 m weiter nördlich steil aufragenden Felsplateau verband, war bei der Ausgrabung von 1937 bis auf wenige Grundmauerreste verschwunden. Die Mauer wurde neu aufgebaut und durch hohe Strebepfeiler vor Abrutschen am Hang abgestützt. Die Strebepfeiler wurden über dem stauferzeitlichen Treppenweg errichtet.

Nordwand des Hauptturms im dritten Geschoss

Im Zuge des Palasneubaus 1938 wurde der Nordmauer des Hauptturmes eine zweite Wand vorgeblendet (Abb. links), die aus glatt behauenen Steinen mittlerer Größe besteht. Durch das stauferzeitlichen Rundbogenportal gelangt man in den Raum, in dem die Nachbildungen der Reichskleinodien ausgestellt werden.

Replik Reichsapfel auf Burg Trifels

Der Reichsapfel des Heiligen Römischen Reiches gehört zu den Reichskleinodien. Als göttliches Attribut war der Erdball in der Hand des Kaisers als Sinnbild seiner Weltherrschaft. Der Reichsapfelt wurde dem König zusammen mit der Krone und dem Zepter während der Krönungszeremonie überreicht. Der Reichsapfel der Reichskleinodien hat eine Höhe von 21 cm und ist aus Gold, Goldfiligran gefertigt und mit Edelsteinen und Perlen besetzt.

Replik Reichszepter auf Burg Trifels

Das Zepter ist ein Teil der Krönungsinsignien. Es ist das Symbol eines Herrschers eines Reiches. Bei der Krönung des römisch-deutschen Kaisers wurde das Zepter vom Erzkämmerer vorangetragen. Im Mittelalter war das Neigen des Zepters das Zeichen der gewährten königlichen Gnade, das Küssen desselben Zeichen der Unterwürfigkeit. Das Zepter ist ein Stab aus wertvollem Metall und reich mit Edelsteinen verziert .

Replik Reichskreuz auf Burg Trifels Frontansicht

Das Reichskreuz wurde im Auftrag Konrad II. gefertigt, ist damit jünger als die Reichskrone. Die Deutung des Kreuzes als Siegeszeichen ist charakteristisch für das Hochmittelalter. Das Reichskreuz hat einen Eichenholzkern und ist außen mit Goldblech beschlagen. Es misst 77 mal 70 cm, die Balken sind 9 cm und die Balkenenden 12 cm breit. Die Vorderseite des Kreuzes ist mit Perlen und Edelsteinen in Hochfassungen geschmückt. Mehrere Teile der Vorderseite lassen sich abheben. In die erscheinenden Öffnungen waren Reliquien gelegt. Der Kreuzfuß ist eine spätere Hinzufügung und besteht aus vergoldetem Silber auf einem Holzkern und ist mit vier emaillierten Wappenschildchen geschmückt.

Replik Reichskrone auf Burg Trifels Frontansicht

Die Reichskrone ist die Krone der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches seit dem Hochmittelalter. Die meisten römisch-deutschen Könige seit Konrad II. wurden mit ihr gekrönt. Die Stirnplatte ist mit einer Breite von 11,2 cm und einer Höhe von 14,9 cm die größte der acht Platten.

Replik Reichskrone auf Burg Trifels Seitenansicht rechts

Die Reichskrone ist die Krone der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches seit dem Hochmittelalter. Die meisten römisch-deutschen Könige seit Konrad II. wurden mit ihr gekrönt. Sie gehört zum Typus der mittelalterlichen Bügelkronen. Sie hat eine besondere Gestalt. Die Krone ist nicht rund, sondern achteckig. Die acht oben abgerundeten Platten durch Scharniere miteinander verbunden und aus gediegenem Gold, von Perlen und Edelsteinen durchsetzt. Der für Kaiserkronen typische Bügel überspannt den gesamten Kronenkörper und verbindet die vergrößerte Stirnplatte mit der Nackenplatte. Das Gewicht der Krone beträgt ca. 3,5 kg

Ausstellung Reichsinsignien auf dem Trifels

Zu Beginn des staufischen Zeitalters 1125 wurde der Trifels Verwahrort der Reichskleinodien. Im Hauptturm werden Nachbildungen derselben präsentiert. Die Reichskleinodien und -insignien galten als der bedeutendste Schatz des deutschen Mittelalters und waren für die Legitimation der Könige als rechtmäßige Herrscher von überragender Bedeutung und Symbolkraft. Zu Beginn des staufischen Zeitalters wurde der Trifels Verwahrort. Im Hauptturm werden Nachbildungen der bekanntesten Reichskleinodien präsentiert. Die Originale befinden sich in der Schatzkammer der Wiener Hofburg aufbewahrt.

Replik Reichskrone auf Burg Trifels Seitenansicht links

Die Reichskrone ist die Krone der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches seit dem Hochmittelalter. Die meisten römisch-deutschen Könige seit Konrad II. wurden mit ihr gekrönt. Sie gehört zum Typus der mittelalterlichen Bügelkronen. Sie hat eine besondere Gestalt. Die Krone ist nicht rund, sondern achteckig. Die acht oben abgerundeten Platten durch Scharniere miteinander verbunden und aus gediegenem Gold, von Perlen und Edelsteinen durchsetzt. Der für Kaiserkronen typische Bügel überspannt den gesamten Kronenkörper und verbindet die vergrößerte Stirnplatte mit der Nackenplatte. Das Gewicht der Krone beträgt ca. 3,5 kg

Replik Reichsschwert auf Burg Trifels

Das Reichsschwert gehörte zu den Reichskleinodien der römisch-deutschen Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das Schwert überreichte der Papst dem römisch-deutschen Kaiser bei seiner Krönung als Zeichen der weltlichen Macht, die er aus der Hand Gottes erhält. Beim anschließenden Auszug aus der Kirche wurde es dem neuen Kaiser vom Schwertführer mit der Spitze nach oben als Zeichen der weltlichen Macht und Gewalt vorangetragen. Das Schwert hat insgesamt eine Länge von 110 cm und die 95,3 cm lange Klinge besteht aus Stahl. Die Parierstange und der Knauf sind schwach vergoldet, und der Griff wurde mit einem gestückelten Silberdraht umwickelt. Die Scheide des Schwertes ist 101 cm lang und aus Olivenholz gefertigt. Sie ist mit vierzehn goldgetriebenen Platten, auf denen Herrschergestalten dargestellt sind, geschmückt. Zwischen den Platten sitzen Emailplättchen. (Quelle: Wikipedia)

Ausgrabungsmodell Trifels 1937 – Vorburg

Ausgrabungen (1937) am östlichen äußeren Burghang deckten weitläufige Mauerreste und eine salische Vorburg auf, die heute zugeschüttet und unter einer dichten Vegetationsdecke nicht mehr erkennbar sind. Der Halbschalenturm wurde erst im Spätmittelalter errichtet.

Trifels Rekonstruktionsversuch (Essenwein) – Nordostansicht

Der Architekt August Ottmar Ritter von Essenwein unternahm 1889 einen Rekonstruktionsversuch der Burg Trifels. Ein nach der Skizze gebautes Modell ist im Palasuntergeschoss des Trifels ausgestellt.

Essenweins Skizze weicht vom historischen Bauzustand deutlich ab: Dies betrifft insbesondere (1) Burgaufgang mit Toranlagen (2) Palas (3) Dachgestaltung mit Renaissancegiebeln

Trifels Modell Essenwein – Ostansicht Zugangsbereich

Der Architekt August Ottmar Essenwein beschäftigte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Wiederaufbau des Trifels.

Das Modell ist nach seinen 1889 erschienen Rekonstruktionszeichnungen zum Trifels angefertigt. Seine Entwürfe wurden allerdings nicht umgesetzt.

Blick auf: (re nach li) Brunnenturm, Bogenbrücke, Flankierungsturm, Torturm, Ringmauer

Trifels Modell Essenwein – Südansicht

Der Architekt August Ottmar Essenwein beschäftigte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Wiederaufbau des Trifels.

Das Modell ist nach seinen 1889 erschienen Rekonstruktionszeichnungen zum Trifels angefertigt. Seine Entwürfe wurden allerdings nicht umgesetzt.

Blick von Süden /vorne): Überbauung des südl. Felsriffs, Ringmauer, Wachthaus, Felsentreppe, Palas,

Trifels Modell Essenwein – Nordwestansicht

Der Architekt August Ottmar Essenwein beschäftigte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Wiederaufbau des Trifels.

Das Modell ist nach seinen 1889 erschienen Rekonstruktionszeichnungen zum Trifels angefertigt. Seine Entwürfe wurden allerdings nicht umgesetzt.

Von li nach re: Brunnenturm, Bogenbrücke, Ringmauer, Torturm, Palas, Hauptturm, Wachthaus

Trifels Modell Esterer – Vorburg

Ab 1938 wurde der Trifels nach den Plänen des Architekten Rudolf Esterer wieder aufgebaut.

Aber nicht alle Planungen, die im Modell zu sehen sind, wurden nach dem Krieg tatsächlich umgesetzt, wie z.B. der große Flankierungsturm (links unten), überdachter Burgaufgang, Hofbebauung oberhalb der vier Strebepfeiler

Trifels Modell Esterer – Südostansicht

Ab 1938 wurde der Trifels nach den Plänen des Architekten Rudolf Esterer wieder aufgebaut.

Aber nicht alle Planungen, die im Modell zu sehen sind, wurden nach dem Krieg tatsächlich umgesetzt, wie z.B. der große Flankierungsturm (rechts unten), überdachter Burgaufgang, Ritterhaus, Treppenaufgang zur Kernburg durch ein Rundbogentor im Wachthaus, turmartige Überbauung des südlichen Felsriffs.