Bebilderte Baubeschreibung der Falkenburg

Der Treppentunnel wurde zu weiten Teilen aus dem überhängenden Fels herausgemeißelt. Der Torbogen wurde aufgemauert.

Der Bergfried stand einst auf dem knapp 3m hohen quadratischen Sockel. Das Mauerwerk ist völlig abgegangen. Seine Mauerstärke betrug etwa 180cm.

Rechts des Gucklochs am Ausgang des Treppentunnels ist der Türfalz für eine weitere (Innen-)Pforte zu erkennen. Die Treppe zum Hof der Oberburg macht heute eine scharfe Biegung nach (im Bild) rechts, früher ging es aber auch geradeaus hoch.

Der Zweck dieser Nische ist (mir) unbekannt. Denkbar, dass es sich hier um eine Wächterkammer handelt.

An der Südostspitze des Felsens führt eine Felsentreppe hinauf zum neuzeitlichen Flaggenstock der Falkenburg.

Die Gebäude im Wohnbereich der Oberburg waren im östlichen Bereich unterkellert. An der Nordseite (Abb. rechts) des Wohntrakts entlang der glatt abgeschlagenen Felswand verlief ein Gang. Dieser Teil des Wohnbereichs war 1427 dem Grafen von Leiningen zugeordnet.

Diese runde glatte Laibung wird als Anfang einer Treppenstiege vom Keller in die oberen Räume des Wohnbaus angesprochen.

Durch die quadratische Öffnung in der Mauernische konnte der Torwächter den Treppenaufgang beobachten und mit Einlass Begehrenden kommunizieren, ohne dazu die Tür öffnen zu müssen.

Für den Bau der Pforte und des Felstunnels hinauf zur Oberburg wurde der Felsüberhang genutzt und wo nötig ausgeschrotet. Der Zugang wurde durch Mauerwerk verblendet.

Es handelt bei der Öffnung wohl eher um einen Lichtschltz denn um eine Scharte, da sich keine Ziele oder markanten Geländepunkte im WIrkungsbereich einer Armbrust befinden und durch die fehlende Absenkung auch die Unterburg im toten Winkel verblieb.

Im Treppentunnel hinter der Pforte zur Oberburg befindet sich talseitig eine hochrechteckige Schlitzscharte, die als Lichtöffnung, aber auch für den Einsatz der Arbrust taugte. Da der Schartenboden nicht abgesenkt ist (Typ: Senkscharte”), konnte die Unterburg von hier aus nicht bestrichen werden.

Das Loch (Mitte, rechts) diente einst als Aufnahme für die Mittelsäule einer Spindeltreppenkonstruktion und klärt damit die Frage nach dem früheren Aufgang vom Ritterhaus zur Pforte der Oberburg.

Die Öffnung rechts (nördlich) der Pforte wird im Schrifttum häufig als Führungsloch für die Kette einer Zugbrücke gedeutet. Wahrscheinlicher aber diente die Öffnung als Kommunikationsöffnung der Torwache. Denn für eine Zugbrücke war vor der Pforte kein Raum vorhanden.

Eine gemauerte rundbogige Pforte war mit einer schweren, nach außen zu öffnenden, Holztür verschlossen. Deutlich ist die Falz zur Aufnahmne der Tür zu erkennen.

Durch eine gemauerte rundbogige Pforte gelangt man durch einen Treppentunnel zur Oberburg. Rechts oben ist die Kommunikationsöffnung der Torwache zu erkennen,

Der neuzeitliche Treppenaufstieg führt über eine im unteren Bereich halb gewendelte Holztreppe nach oben. Die Treppe wurde 1926 vom Pfälzerwaldverein errichtet. Früher führte der Aufgang zur Oberburg durch das sog. “Ritterhus”.

Der die Oberburg tragende Felsen verbreitert sich nach oben. Er bildet dabei einen Überhang von bis zu 3 Metern und machte ein Besteigen unmöglich.

Auf diesem etwa 5 Meter hohen Felsabsatz saß einst das sog. “alte gehuse”, ein etwa 4 Meter breites Fachwerkhaus, welches zu den ältesten Gebäuden der Unterburg zählte und in der Teilungserklärung von 1427 genannt ist.

Über die nach Nordwesten verlaufende Felsentreppe erreicht man ein Plateau, von wo aus seit 1926 eine vom Pfälzerwaldverein errichtete Holztreppe zur Oberburg hinauf führt. Hier stand einst das sog. Ritterhaus, das den gesamten Bereich zwischen Fels und Wehrmauer der Unterburg einnahm.

Das abgegangene Ritterhaus war das größte Gebäude der Unterburg. Der Zugang zur Oberburg führte durch dieses mindestens dreistöckige Gebäude. Die Felsentreppe vebindet die langgezogene Unterburg mit dem Felsplateau, von woaus heute die Holztreppe des Pfälzerwaldvereins nach oben führt.

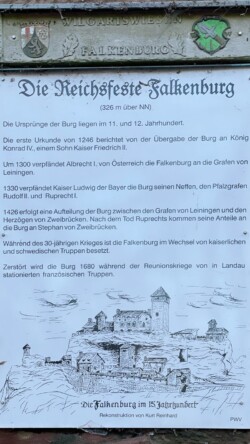

Wer den steilen Aufstieg zur Falkenburg bewältigt hat, kann sich im Bereich der hinteren östlichen Unterburg über die Burggeschichte informieren und dabei einen der seltenen Rekonstruktionsvorschäge zur Burg studieren.

Das Ritterhaus besaß einen ebenerdigen Keller, erkennbar an den Aushöhlung des Felsblocks zwecks Schaffung zusätzlicher Lagerflächen. Balkenlöcher kennzeichnen der Verlauf der Decke zum darüber liegenden Wohngeschoss.

Das in der Teilungserklärung von 1427 aufgeführte sog. Ritterhaus war der größte Bau der Unterburg. Er besaß einen ebenerdigen Keller, erkennbar an den Aushöhlung des Felsblocks zur Schaffung von zusätzlicher Lagerfläche, und darüber weitere zwei Wohngeschosse. Der Holztreppenaufgang zur Oberburg führte durch dieses Haus,.

Der Raum nördlich des Burgfelsens bot auf 60 Meter Länge Raum für eine schmale Unterburg. Von den einstigen an den Fels angelehnten Gebäuden zeugen heute nur noch Balkenlöcher. Gemäß Teilungsurkunde von 1427 standen hier zwei Ställe, ein “altes Gehuse” (Fachwerkhaus oberhalb der abgesperrten Treppenstiege)) und ein vmtl. dreigeschossiges “Ritterhus”, das die gesamte Breite der Unterburg einnahm. Die Unterburg wurde entlang des Nordhangs (Abb. links) durch eine RIngmauer mit Wehrgang gesichert.

Eine etwa 80 Meter tiefe Brunnenbohrung von der Oberburg durch den Fels sicherte die Wasserversorgung mit Frischwasser. Der Brunnenschacht ist teilweise ausgebrochen und aus der Unterburg sichtbar. Früher war dieser Schacht zum Schutz vor Verunreiningen vermutlich umbaut.

Unmittelbar hinter der Toranlage finden sich zwei Felsbecken, von 3 bzw. 2 Meter Länge, die vermutlich als Viehtränke genutzt wurden. Denkbar ist auch (zumindest zeitweise) die Nutzung als Fischbecken, eine Nutzungsart, die wir auch auf Burg Neuscharfeneck finden.

Der Besucher erreicht nach dem teilweise steilen Aufstieg die Burg aus Nordwesten und gelangt an den überbrückten Graben vor der ehemaligen Toranlage. Dieser Bereich wurde in den 2010er Jahren umfangreich restauriert. Davor konnte man auf dem Felsgrund des Weges noch tiefe, von Fuhrwerken verursachte, Fahrrillen sehen.

Der schmale Weg zur Unterburg an der Nordseite des Felsens führte früher über einen 4 Meter breiten Graben, der mit einer Zugbrücke überspannt war.

Das Foto aus 2013 zeigt die vor der Sanierung des überbrückten Grabens noch vorhandenen tiefen Spurrillen in der Unterburg

Das Foto aus 2013 zeigt die vor der Sanierung des überbrückten Grabens noch vorhandenen tiefen Spurrinnen, die vmtl. von Ochsenkarren über Jahrhunderte im Weg der Unterburg ausgefurcht wurden. Stand 2022 war der Boden mit Erdreich bedeckt und die Spurrinnen nicht mehr zu erkennen.

In der Teilungserklärung von 1427 wird ein Tor und ein Torhaus erwähnt, von dem heute nur noch Reste von Führungsnuten und Türanschlagsfalzen übrig geblieben sind.

Der (vorgelagerte) Westfelsen des Falkenburg wird in der Burgenliteratur kaum besprochen. Eine steinerne Treppe führt im Einschnitt nach oben auf eine geglättete Plattform, die eine Art “Oburg” trug. Am geglätteten Felsen (Abb. rechts) zeugen Balkenlöcher von der Existenz einer vormaligen “Unterburg”.

Der Sandsteinfelsgrad auf dem Schlossberg oberhalb von Wilgartswiesen ist mehrfach zerschnitten. Auch der sich an die Hauptburg anschließende Westfelsen war mit Gebäuden umsäumt.

In dieser Perspektive ist der auf seiner Nordseite deutlich überhängende Fels zu sehen. Die Burg misst oben etwa 11 Meter in der Breite.

Links über dem neuzeitlichen Handlauf ist ein Riegelloch für den Querbalken für die Verriegelung der Pforte zur Oberburg zu erkennen.

Der Blick nach Südwesten gibt Aufschluss über die strategische Bedeutung der Falkenburg: Sie überwachte das Queichtal und die “Salzstraße” (heutige B10) vom Lothringischen nach Speyer.

Das Brüstungsmauern an der Südseite sind neuzeitlich. Von hier hat man einen herrlichen Ausblick auf die im Tal verlaufende Bundesstraße B10.

Rechts die Laibung eines Wendeltreppenaufgangs vom Keller in die oberen Geschosse des Wohnbaus. Dieser Bereich der Oberburg gehörte lt. Teilungsderklärung von 1427 dem Grafen v. Leiningen.

Die 1,5 x 3 Meter messende Felsenkammer am Ostrand der Oberburg könnte zu einem hier einst stehenden Wachlokal gehört haben.

Über den terrassierten aus dem Fels gemeißelten Kellerräumen verlief eine Balkendecke und darüber befanden sich die Wohn- und Funktionsräume.

Blick vom südöstlichen Ende der Oberburg nach Westen. Rechts führt eine Treppe zum neuzeitlichen Flaggenmast, möglicherweise war das ein Aufgang in den oberen Wohnbereich.

Das zur VG Hauenstein gehörige Wilgartswiesen wurde bereits 828 urkundlich erwähnt. Namensgebend war die Wilgartaburg, eine der frühesten Burgen der Pfalz, die Ende des 13. Jh. vermutlich zugunsten der Falkenburg aufgegeben wurde.

Die Lage der Gebäude im Wohnbereich der Oberburg lässt sich nur noch anhand der in den Fels geschroteten Fundamente und wenigen Schichten aufgehenden Mauerwerks nachvollziehen. An der Nordseite des Wohntrakts entlang der glatt abgeschlagenen Felswand verlief ein Gang. Eines der Gebäude diente als Burgküche.

An dieser Stelle war im 2. Weltkieg eine Flugabwehrkanone verankert. Die beiden parallel verlaufenden Führungsschienen sind vermutlich neuzeitlich.

Östlich des Aufgangs zur Oberburg befand sich der Wohnbereich. Reste von aus dem Fels geschroteten Fundamenten und wenige Schichten aufgehenden Mauerwerks deuten die Lage der abgegangenen Gebäude an. Bei der Sprengung der Burg 1680 stürzten sie in die Tiefe. Das Foto zeigt den Teil des Wohnbereichs, der dem zweibrücker Gemeiner der Burg gehörte. Hier befand sich auch eine Küche .

Der Tortunnel mündet im Hof der Oberburg zwischen den Wohngebäude im Osten und dem Bergfried im Westen. Der Bergfried wurde über einem knapp 3 Meter hohen Felsstumpf errichtet und maß 6,80 x 7,20 Meter bei einer Mauerstärke von 180 cm.

Das zur VG Hauenstein gehörige Wilgartswiesen wurde bereits 828 urkundlich erwähnt. Namensgebend war die Wilgartaburg, eine der frühesten Burgen der Pfalz, die Ende des 13. Jh. vermutlich zugunsten der Falkenburg aufgegeben wurde.

Südlich des Bergfriedstumpfes befinden sich 9 gleichmäßig angeordnete Vertiefungen. Befand sich dereinst hier eine hochmittelalterliche Kegelbahn?

Eine in den Fels gehauene Zisterne an der Westseite des Bergfrieds war vermutlich überdacht, wovon die Balkenlöcher im Felsstumpf zeugen. Gespeist wurde die Zisterne von Regen- und abfließendem Dachwasser, das über mehrere leicht abschüssige Wasserrinnen in der planierten Felsfläche zur Zisterne geleitet wurde. Die Zisterne entstand vermutlich erst nach 1427, weil sie in der Teilungserklärung nicht genannt wurde.

Das um einige Meter tiefer liegende westliche Plateau der Oberburg ist heute so gut wie nicht mehr zu betreten, war früher aber teilweise überbaut. Neben dem Brunnenhaus (rechts) stand in diesem Bereich auch die in der Teilungserklärung von 1427 angesprochene Burgkapelle, die dem zweibrücker Besitz zugeordnet war. Bis 1515 wurden hier Gottesdienste abgehalten. Ihre genaue Lage kann ohne Grabungen nicht mehr bestimmt werden.

Neben dem Brauchwasser aus der Zisterne am Bergfried verfügte die Oberburg auch über einen Zugang zu Frischwasser aus einem gebohrten Brunnen, der 80 – 100 Meter tief gewesen sein soll und gem. Inventar von 1600 ein Laufrad besessen haben.

Blick in das mit Schilfgras bestandene Zisternenbecken. Die Zisterne ist in der Teilungserklärung von 1527 nicht aufgeführt, weshalb sie vermutlich erst danach angelegt worden ist.

Eine in den Fels gehauene Zisterne an der Westseite des Bergfrieds war vermutlich überdacht, wovon die Balkenlöcher im Felsstumpf zeugen. Gespeist wurde die Zisterne von Regen- und abfließendem Dachwasser, das über mehrere leicht abschüssige Wasserrinnen in der planierten Felsfläche zur Zisterne geleitet wurde. Die Zisterne wurde in der Teilungserkärung von 1427 nicht aufgeführt, sie entstand also wohl erst danach.

Südlich gegenüber des Bergfrieds befand sich ein (kleines) Backhaus, das in der Teilungsderklärung von 1427 angesprochen ist. Die Fundamente sind noch zu erkennen und waren vmtl. aus Branschutzgründen eingetieft.

Der Zugang in den Wohnbereich erfolgt über eine Felsentreppe auf der Nordseite des Ostfelsens. Die rechts eines Gangs bis zur Trennmauer in der Küche gelegenen Räumlichkeiten gehörten gem. Teilungsserklärung von 1427 dem Herzog Stephan v. Zweibrücken.

Die Zweckbestimmung dieser Felskammer ist (mir) unklar, es könnte sich um einen Kellerraum oder (wg. der Nähe zum Treppentunnel) um ein Wachlokal gehandelt haben.

Die Zweckbestimmung dieser Felskammer ist (mir) unklar, es könnte sich um einen Kellerraum oder (wg. der Nähe zum Treppentunnel) um ein Wachlokal gehandelt haben.

Am Südostende der Unterburg folgt noch ein versteckt liegendes weiteres Plateau, das heute aber überwuchert ist und ein weiteres Vordringen zur Ostspitze des Felsens erschwert. Dort soll einst ein Wartturm gestanden haben (vgl. Hartung-Skizze oder Rekonstruktionsvorschlag von K. Reinhard). Die Flächebis zum dem Fels wurde womöglich für die Nutztierhaltung genutzt,.

In den Fels gehauene Wasserrinnen führten ablaufendes Regenwasser in die beiden Viehtröge hinter der Toranlage.

Reste von Führungsnuten für den Torriegel und Türanschlagsfalzen der ehemaligen Toranlage, die an den Nordfelsen angeschmiegt war.

Der schmale Weg zur Unterburg an der Nordseite des Felsens führte früher über einen 4 Meter breiten Graben, der mit einer Zugbrücke überspannt war. Links schloss sich eine Toranlage an.

Auf der Südseite befindet sich eine künstlich erweiterte Felshöhle. Ob sie in einem Zusammenhang mit der Burg steht, ist unklar. Jedenfalls diente sie im 2. Weltkrieg für eine sichere Lagerung von FLAK-Munition für ein auf der Burg in Stellung gebrachtes FLAK-Geschütz.

Auf der Südseite befindet sich eine künstlich erweiterte Felshöhle. Ob sie in einem Zusammenhang mit der Burg steht, ist unklar. Der Eingang wurde mit Mauerwerk verengt. Jedenfalls diente sie im 2. Weltkrieg für eine sichere Lagerung von Munition für ein auf der Burg in Stellung gebrachtes FLAK-Geschütz.