Bebilderte Baubeschreibung der Burg Berwartstein

Hinweisschild an Strasse

Direkt hinter dem Parkplatz, dicht an der Bushaltestelle, infomiert ein Schild über den Weg zur bewirtschafteten Burg.

Besucherparkplatz unterhalb der Burg

Unweit des Burgweges befondet sich der eingefriedete Burgparkplatz, der zur Ferienzeit und im Sommer häufig überfüllt ist.

Abgegangener Teil des Torzwingers aus NW an Felsnase

WIr blicken in Richtung des mittleren Torhauses im Westzwinger. Im Vordergrund befand sich einst das äußere Tor in die Zwingeranlage. Der Kernfels ist glatt abgearbeitet, damit er nicht bestiegen werden konnte.

Suedwestansicht des Kernfelsens

In diesem Bereich des steil aufragenden Burgfelsens befand sich einst das äußere Zugangstor in den Torzwinger.

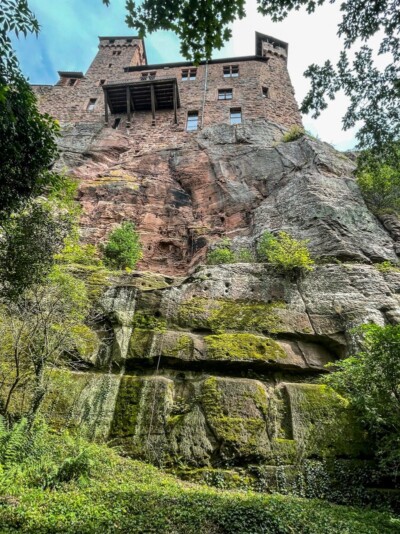

Oberburg in Buckelquaderschale auf Burgfels aus Sueden (hoch)

Hoch auf dem Burgfelsen thront die Oberburg, der älteste Burgteil, mit einer 3,5m dicken Schildmauer rechts, die noch weitgehend im Original erhalten ist, wohingegen der bergfriedähnliche Turm links eine Neuschöpfung der Jahre 1894/95 ist. Der Holzbalkon ist ebenfalls neuzeitlich. In dem mit Buckelquadern verschalten Wohnbau mit einer großzügigen Durchfensterung befinden sich Gästewohnungen, die dem Besucher der Burg nicht zugänglich sind.

Abgegangener Teil des Torzwingers aus SO in westlicher Vorburg

Der Zugang zur Burg führte ab dem ausgehenden 15. Jh. durch den Westzwinger (Torzwinger) links entlang der Felskante. Der vordere Bereich der Zwingeranlage ist vollständig abgegangen, im Hintergrund ist aber eine Rampe zum und Reste des mittleren Torhauses zu erkennen.

Reste des mittleren Zwingertores in westlicher Vorburg

Die Zwingeranlage im Westen des Kernfelsens war durch eine mittlere Toranlage zweigeteilt. Auf dem heute als Schuppen benutzten Areal könnte früher ein Torhaus gestanden haben. Ein Rundbogentor und Scharten sind noch erhalten.

Reste des mittleren Torbaus mit Scharten und Rufloch im Westzwinger

Das mittlere Zwingertor ist heute kaum noch als solches erkennbar. Man ahnt, dass diese (unaufgeräumte) Stelle dem Besucherstrom nicht offen steht.

Reste des mittleren Zwingertores

Das mittlere Zwingertor ist heute kaum noch als solches zu erkennen. Nur dem neugierigen Besucher, der den Weg durch das Gestrüpp des abgegangenen Westzwingers unternimmt, kommt bis zu diesem Punkt vor.

Reste des Zwingertorbaus mit Suedbering

Wählt der Besucher den linken Weg zur Burg, so kommt er an den Resten des mittleren Zwingertores vorbei, welches heute als Lagerschuppen dient und dem Besucher nicht offen steht.

Reste des mittleren Zwingertors

Der mittlere Zwingertor vom heutigen westlichen Burgweg betrachtet. Es schließt sich die noch erhaltene Zwingermauer zum nordwestlichen Kanonenrondell an.

Nordwestlicher Geschuetzturm Neuaufbau nach Weltkrieg

Die querrechteckige Maulscharte unter neuzeitlichen Fenstern an der Südseite des Nordwestturms ist die einzige noch im Original erhaltene Scharte nach dem Wiederaufbau des zerstörten Turms 1894/95 und in den 1950er Jahren. Die Außenöffnung misst 1,6m x 35cm und die innere Öffnung ist 50 x 32 cm groß. Hier könnte also unter Hans v. Trotha einst eine schweres Kurzrohrkanone gestanden haben, denkbar ein 12 oder 16-Pfünder mit Volleisenkugeln, mit Hauptkampfrichtung Westsüdwest

Westlicher Geschuetzturm (quer) aus Sueden

Die nordwestliche Seite der Burg wurde durch einen runden, vergleichweise niedrigen (ca. 10m hohen), Batterieturm mit ca. 8m Druchmesser geschützt. Der Nordwestturm wurde 1894/95 auf alten Fundamentresten neu errichtet und nach schweren Bombenschäden im 2. Weltkrieg erneuert. Das historische Vorbild wurde dabei stark außer Acht gelassen.

Westlicher Geschuetzturm (quer) aus Osten

Die nordwestliche Seite der Burg wurde durch einen runden, vergleichweise niedrigen (ca. 10m hohen), Batterieturm mit ca. 8m Druchmesser geschützt. Der Nordwestturm wurde 1894/95 auf alten Fundamentresten neu errichtet und nach schweren Bombenschäden im 2. Weltkrieg erneuert. Das historische Vorbild wurde dabei stark außer Acht gelassen.

Spitzbogiger Zugang zum Westzwinger

Eine Kette sperrt den Durchgang durch das spitzbogige Zugangstor in den privaten Zwecken vorbehaltenen nordwestlichen Zwinger und zum nordwestlichen Kanonenturm. Die Mauerzüge sind neuzeitlich, die Ringmauerr verlief früher weiter rechts und weiter zum nörlidhcne Hufeisenturm, wo heute der Burgkiosk steht.

Westzwinger mit Geschuetzturm

Die nordwestliche Seite der Burg wurde durch einen runden, vergleichweise niedrigen (ca. 10m hohen), Batterieturm mit ca. 8m Druchmesser geschützt. Die Turmebenen konnten früher über einen zur Zwingerseite angebauten Treppenturm erreicht werden. Der Nordwestturm wurde 1894/95 auf alten Fundamentresten neu errichtet und nach schweren Bombenschäden im 2. Weltkrieg erneuert. Das historische Vorbild wurde dabei stark außer Acht gelassen. Er ist der privaten Benutzung des Burgbesitzers vorbehalten und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. (Eigenes Fotos von 2017)

Suedmauer des oestlichen Vorwerks mit Scharte

Dieser Abschnitt der Ringmauer des östlichen Vorwerks zeigt eine Maulscharte, die sich nach Süden öffnet und das Vorgelände in Richtung des Kanonenturms “Kleinfrankreich” überwachte. Dieser Geländeabschnitt heißt im Volksmund “Leichenfeld”, denn im Kreuzfeuer mit den Geschützen von Kleinfrankreich war das Vorgelände für einen Angreifer eine tödliche Zone.

Scharte in ehemaliger Ringmauer im Suedosten – heute Stuetzmauer

Dieser Abschnitt der Ringmauer des östlichen Vorwerks zeigt eine Maulscharte, die sich nach Süden öffnet und das Vorgelände in Richtung des Kanonenturms “Kleinfrankreich” überwachte. Dieser Geländeabschnitt heißt im Volksmund “Leichenfeld”, denn im Kreuzfeuer mit den Geschützen von Kleinfrankreich war das Vorgelände für einen Angreifer eine tödliche Zone.

Abknickende Sued- und Stuetzmauer der Gartenanlage

Die östliche Vorburg ist von einer am Burgfelsen beginnenden und bis zum hufeisenförmigen Flankierungsturm verlaufenden, an zwei Stellen abknickenden, Ringmauer (heute Stützmauer des Burggartens) umgeben. In die Ringmauer waren weitere Kampfstände für Kanonen eingearbeitet, die das nördliche und östliche Vorfeld der Burg, teilweise im Kreuzfeuer, bestreichen konnten. Der Blick fällt aus den rechtwinkelig eingezogenen Mauerbereich mit eingearbeiten Maulscharten (durch Vegetation verdeckt), der die Möglichkeit schuf, durch Kreuzfeuer eine höhere Feuerdichte zu erreichen.

Oestlicher Burgweg und Reste der oestlichen Ringmauer

Der neuzeitliche Burgweg läuft entlang der Sützmauer des östlichen Vorwerkes zur Burg.

Ringmauer um die oestliche Vorburg mit Oberburg im Hintergrund

Der neuzeitlichen Burgweg führt nach rechts entlang der Ringmauer des östlichen Vorwerkes. Sie dient heute als Stützmauer für die um 1900 angelegte dahinterliegende Garten- und Parkanlage.

Ostbering mit Flankierungsturm an der Nordostecke der Burganlage

Der nordöstliche Punkt des Vorwerks, wo die Ringmauer nach einem 90-Grad-Knick die Richtung nach Westen ändert, wurde durch einen hufeisenförmigen Turm verstärkt, der flankierendes Feuer mit Pulverhandwaffen (Hakenbüchse o. Arkebuse) entlang der Ringmauer erlaubte.

Reste eines Flankierungsturms an der Nordostecke der Burganlage

Der hufeisenförmigen Turm in der Nordwestecke des Vorwerks war primär für den Einsatz von Pulverhandwaffen (Hakenbüchse o. Arkebuse) gedacht. Denkbar ist aber auch, dass auf der (abgegangenen) Plattform auch ein weitreichendes Langrohr (Schlange) wirken konnte.

Flankierungsturm an der Nordostecke der Burganlage aus NO (Closeup)

Der hufeisenförmige Turm in der Nordwestecke des Vorwerks war primär für den Einsatz von Pulverhandwaffen (Hakenbüchse o. Arkebuse) vorgesehen. Denkbar ist, dass auf der (abgegangenen) Plattform auch ein weitreichendes Langrohr (Schlange) wirken konnte. Das Mauerwerk ist vergleichsweise dünn.

Reste eines Flankierungsturms an der Nordostecke der Burganlage

Der hufeisenförmigen Turm in der Nordwestecke des Vorwerks war primär für den Einsatz von Pulverhandwaffen (Hakenbüchse o. Arkebuse) gedacht. Denkbar ist aber auch, dass auf der (abgegangenen) Plattform auch ein weitreichendes Langrohr (Schlange) wirken konnte.

Hochmittelalterlicher Zugangstunnel zur Oberburg

Der Felskamin, im Hochmittelalter der einzige Aufgang in die Oberburg, wurde durch die Belagerer 1314 genutzt, um sich weiter nach oben zu kämpfen. Hierbei soll der Sandstein durch Feuer spröde und leichter bearbeitbar gemacht worden sein. Die These, dass die Brandtechnik bei der Aushöhlung des Berwartstein tatsächlich angewandt wurde, wird durch vier in der Felswand erkennbare Durchbrüche für Luftzufuhr und Rauchabzug gestützt. Die Schanzgräber sollen täglich 1 m vorangekommen sein. Nach fünf Wochen übergab Eberhard v. Berwartstein schließlich die Burg. Der Schacht war zu diesem Zeitpunkt schon dicht an das auf dem Oberburgfelsen sitzende Haus getrieben.

Hochmittelalterlicher Zugangstunnel zur Oberburg III

Im Südosten des Burgfelsens befindet sich ein Felskamin, der in der hochmittelalterlichen Burg der (einzige) Zugang in die Oberburg war. Während der Belagerung von 1314 durch die Städteallianz von Straßburg und Hagenau drangen Sappeure (Schanzgräber) durch Unterminierung des Felsens in die Burg ein und kämpften sich durch den Schacht weiter nach oben. so dass die Belagerten bald aufgaben. Die Öffnungen im Felskamin dienten vmtl. der Sauerstoffzufuhr für die im Felskamin entzündeten Feuer, die den Fels dort spröde machen sollten, um ihn leichter zu durchbrechen.

Runder Geschuetzturm des oestlichen Vorwerks

Der runde Geschützturm schob regelrecht in die östliche Vorburg hinein und diente zu Bekämpfung eines in die Vorburg eingedrungen Feindes. Der Zugang zu den Geschützstellungen im Turm erfolgte unterirdisch über einen Felstunnel, der auf 50m Länge die Rondelle der Unterburg miteinander verband.

Runder Geschuetzturm in Gartenanlage kragend

Das Antlitz der östlichen Vorburg wurde Anfang des 20. Jh. stark veränder. Heute findet sich dort eine kleine Gartenanlage. Dieser Bereich sah zur Zeit des Hans v. Trotha (Burgbesitzer von1488-1503) anders aus. Der runde Geschützturm schob sich damals regelrecht in die östliche Vorburg hinein. Auf der Plattform, die vermutlich überdacht war, waren vermutlich Stellungen für weitreichende Langrohre (Typ “Schlange”) vorhanden. Die eingerückte große Scharte lässt auf den Einsatz eines großen Geschützes schließen … doch weit gefehlt. Aus dieser (erst um 1900 vergrößerten) Scharte konnte man nicht über die Mauern des Vorwerks hinweg schießen. Es kamen hier einst – aus einer deutlich kleiner gehaltenen Maulscharte – nur leichte Waffen zur Nahbekämpfung eines in die Vorburg eingedrungenen Feindes zum Einsatz.

Umgestaltung der oestlichen Vorburg zur Gartenanlage (um 1900)

Die Gartenanlage wurde um 1900 an der Stelle des früheren östlichen Vorburg errichtet.

Gartenterrasse (um 1900) in vormaliger oestlicher Vorburg

DIe hübsche Gartenanlage wurde erst um 1900 angelegt.

Bei den Steinkugeln vor dem runden Turm handelt es sich um Blidensteine, die auf dem Burggelände gefunden wurden. Denkbar, dass sie noch von der Belagerung im Jahr 1317 stammen, als die (Raubritter-)Burg von einer Blide des Städteallianz Hagenau und Straßburg vom Nestelberg aus beschossen wurde.

Runder Geschuetzturm mit neuzeitlichem Zugang ins Innere

Der Rundturm im südöstlichen Vorwerk konnte früher nicht von außen betreten werden. Die alten Maulscharten des Turms wurde zugemauert und eine große hochrechteckige Öffnung (Pforte) geschaffen. Es handelt sich also um eine neuzeitliche Verfremdung des alten Wehrturms.

Blick in runden Geschuetzturm mit Kanonenreplik und Tunnelzugang

Der im Südosten in die Vorburg hineinkragende Rundturm bildet den Ausgangs-/Endpunkt eines 80m langen Felsstollensystems, das die Kasematten und Türme der Unterburg unterirdisch verbindet. Aus dieser (erst um 1900 vergrößerten) Scharte konnte man nicht über die Mauern des Vorwerks hinweg schießen. Es kamen hier einst – aus einer deutlich kleiner gehaltenen Maulscharte – nur leichte Waffen zur Nahbekämpfung eines in die Vorburg eingedrungenen Feindes zum Einsatz. Das Kleingeschütz ist ein Fake und kam dort nie zum Einsatz.

Steinkugeln als Munition fuer Steinschleudern (Closeup)

Bei den Steinkugeln vor dem runden Turm handelt es sich um Blidensteine, die auf dem Burggelände gefunden wurden. Denkbar, dass sie noch von der Belagerung im Jahr 1317 stammen, als die (Raubritter-)Burg von einer Blide der Städteallianz Hagenau und Straßburg vom Nestelberg aus beschossen wurde. Die schwersten von ihnen wiegen bis zu 200 kg.

Geschuetzscharte im Runden Turm davor Steinkugeln fuer Steinsch

Der im Südosten in die Vorburg hineinkragende Rundur bildet den Ausgangs-/Endpunkt eines 80m langen Felsstollensystems, das die Kasematten und Türme der Unterburg unterirdisch verbindet.

Bei den Steinkugeln vor dem runden Turm handelt es sich um Blidensteine, die auf dem Burggelände gefunden wurden. Die schwersten von ihnen wiegen bis zu 200 kg. Denkbar, dass sie noch von der Belagerung im Jahr 1317 stammen, als die (Raubritter-)Burg von einer Blide der Städteallianz Hagenau und Straßburg vom Nestelberg aus beschossen wurde.

Repliken von Rammbock und Onager in der Vorburg

Zwischen Rundem Turm und Kapellenturm befindet sich unter einem neuzeitlicheneine Pultdach eine Ausstellung mit Repliken eines Rammbocks und eines Onagers. Dort wo die Quermauer auf die Mauer der Unterburg trifft, befindet sich der Eingang in den Felstunnel mit den zwei Katakomben. Bei den Steinkugeln im Bildvordergrund handelt es sich um Blidensteine, die auf dem Burggelände gefunden wurden. Die schwersten von ihnen wiegen bis zu 200 kg. Denkbar, dass sie noch von der Belagerung im Jahr 1317 stammen, als die (Raubritter-)Burg von einer Blide der Städteallianz Hagenau und Straßburg vom Nestelberg aus beschossen wurde.

Oberburg mit Buckelquadern und neuzeitlichen grossen Fenstern

Die Oberburg auf dem Kernfelsen ist der älteste Burgteil, wobei der bergfriedähnliche Turm (Bildmitte oben) erst 1894/95 hinzugekommen ist. Die Schildmauer mit ihrer Plattform ist dem Original nachempfunden, die Rundbogenfriese sind neuzeitliche Verzierungen. Die Anbauten in der rechten Bildhälfte stammen ebenfalls aus neuerer Zeit und dienen Wohnzwecken.

Burgfuehrung zu Coronazeiten mit Abstand und tlw Maske

Die Gäste der Burgführung lauschen ihrem Guide und halten Coronaregeln ein.

Die Oberburg auf dem Kernfelsen ist der älteste Burgteil, wobei der bergfriedähnliche Turm erst 1894/95 hinzugekommen ist. Die Anbauten in der rechten Bildhälfte stammen ebenfalls aus neuerer Zeit und dienen Wohnzwecken.

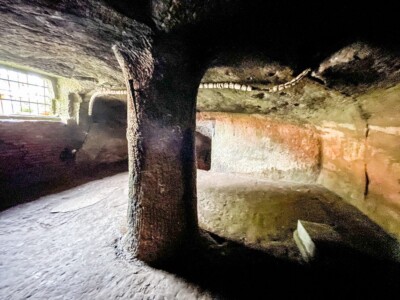

Kasematte mit Mittelsaeule und verriegelbarer Oeffnung zur Vorburg

Der bisweilen als Felskeller angesprochene Raum ist Teil des großen Tunnelsystems. Tatsächlich wurde hier früher Munition für die beiden Türme der Unterburg beschussicher gelagert. Ein Mittelpfeiler stütz die Höhlenkonstruktion. Die große querrechteckigen Öffnung zur Unterburg (heutiger Burghof) konnte mit einem massiven Holzladen verschlossen der mit einem Verschlussbalken verriegelt wurde. Die Balkenführung ist seitlich noch zu erkennen.

Kasematte mit Mittelsaeule

Der bisweilen als Felskeller angesprochene Raum ist Teil des großen Tunnelsystems. Tatsächlich wurde hier früher Munition für die beiden Türme der Unterburg beschusssicher gelagert. Ein Mittelpfeiler stütz die Höhlenkonstruktion. In der Höhlendecke, oberhalb des Podests auf der rechten Bildseite, erkennt man eine Öffnung, die früher die Verbindung zur MIttelburg herrstellte und mit einer hochziehbaren Leiter leicht zu sperren war. Heute verlaufen hier Versorgungsleitungen.

Sockel Unterburg mit Zugang zum Stollensystem

Der glatt abgearbeitete Burgfels der Unterburg und Pfostenlöcher belegen, dass hier einst ein Gebäude angelehnt war, welches zugleich den rundbogigen Zugang in das Felstunnelsystem verbarg.

Blick in Burghof und auf Kapelle aus Osten

Der nördliche Geschützturm der Unterburg wurde 1894/95 zu einer Kapelle umgebaut, die neoromanischen Fensterbögen mit MIttelsäulen wurde aus dem Mauerwerk ausgebrochen, das waren keine Kanonenscharten. Bei der Restaurierung wurde gelblicher Kalksandstein benutzt, der in der Gegend nicht vorkommt und vom übrigen rotbunten Mauerwerk abweicht. (Foto von 2017)

Neugothischer EIngang in neuzeitliche Kapelle des 19Jh

Der neugotisch aufgemauerte zugang zur Burgkapelle stammt aus den Jahren 1894/95. Die Kapelle nahm den Platz des alten Kanonenturms der nördlichen unterburg ein.

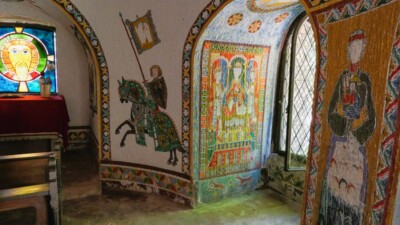

Wandmalerei in Kapelle

1894/95 wurde der Geschützturm in nördlichen Unterburg zur Kapelle umfunktioniert. Dort finden sich im Innenraum eine kleine Altarnische, Kirchenbestuhlung und Wandmalereien mit bekannten mittelalterlichen Motiven auf.

Bestuhlung Kapelle und Felseinlass in das Tunnelsystem in Felswa

Die Felsennische in Kapelle kennzeichnet den alten Zugang vom hier vormals stehenden Geschützturmes in das Tunnelsystem der Unterburg.

Innenraum des zur Kapelle umgestalteten ovalen Geschuetzturms

In der neuzeitlichen Kapelle auf Burg Berwartstein finden bisweilen auch Trauungen statt.

Neue Wandmalereien mittelalterlicher Motive in Kapelle

Der nördliche Geschützturm der Unterburg wurde 1894/95 zu einer Kapelle umgebaut, die neoromanischen Fensterbögen wurde in den Turm ausgebrochen, das waren keine Kanonenscharten. Die verputzten Innenwände sind mit mittelalterlichen Motiven verziert.

Wendeltreppenturm an Kapelle

Über den heute für den Besucher gesperrten Wendeltrppenturm gelangt man von der Vorburg in die Unterburg. Der Treppenturm ist neuzeitlich und wurde während der Umgestaltung des Kanonenturms zur Burgkapelle 1894/95 angesetzt.

Treppenaufgang zum Rittersaal am Zugang zur Kernburg (hoch)

Im nordwestlichen Teil der Unterburg befindet sich eine Felsschleuse als Zugangspforte zur Kernburg. Darüber erkennt man einen neuzeitlichen Anbau an das von Hans v. Trotha errichtete Gebäude (rechts) mit dem Rittersaal. Auch dieses Gebäude wurde nach dem 2. Weltkrieg aufgestockt und dient heute der Beherbung von Burggästen.

Neuzeitlicher Zugang zur Kernburg (quer)

Im westlichen Teil der Unterburg befindet sich eine Felsschleuse als Zugangspforte zur Kernburg.

Neuzeitliche Bebauung der mittleren Burg

Die hier zu sehende Bebauung stammt aus dem 20. Jahhrundert und beherbergt Gästwohnungen.

Rest eines spitzbogigen Tores in den Zwinger am Rittersaal (quer)

Im westlichen Teil der Unterburg befindet sich eine Felsschleuse als Zugangspforte zur Kernburg. Das oberhalb liegende Gebäude enthält im Erdgeschoss den sog. “Rittersaal”, der um 1490 von Hans v. Trotha dort mit repräsentativen Kreuzgratgewölben errichtet. Der Spitzbogen eines Zwingertores wurde an dieser Stelle 1894/95 (wieder-)errichtet.

Spitzbogiger Zugang zum Westzwinger

Im westlichen Teil der Unterburg befindet sich eine Felsschleuse als Zugangspforte zur Kernburg. Das oberhalb liegende Gebäude enthält im Erdgeschoss den sog. “Rittersaal”, der um 1490 von Hans v. Trotha dort mit repräsentativen Kreuzgratgewölben errichtet. Der Spitzbogen eines Zwingertores wurde an dieser Stelle 1894/95 (wieder-)errichtet.

Eingangsbereich Rittersaal mit Aufgang zur Oberburg (quer)

Nach Betreten des Gebäudes mit dem Rittersaal, der rechts hinter der Pforte liegt, kann man sich im Foyer für die Burgführung anmelden.

Freiterrasse und Toilettenhaus der Unterburg

Auf der Freiterrasse der Mitteleren Burgebene befinden sich Sanitäranlagen. Hier finden in Nicht-Corona-Zeiten auch Stehempfänge für größere Veranstaltungen statt.

Burgbrunnen und Burgkueche

Das Wasser aus dem 104m tiefen Brunnen wurde vermutlich mit einer Haspel/Winde gefördert und in Eimern zu den Verbauchern, z.B. in die nebenan liegende Küche und in die Oberburg, gebracht. Das Wasserschöpfen aus dieser Tiefe war eine mühselige Arbeit. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass die Förderung mithilfe eines Tretrades, ähnlich wie auf Burg Meistersel, erfolgte. Der Brunnenraum auf Burg Berwartstein hätte hierfür ausreichend Platz geboten, es liegen aber keine Belege dafür vor.

Burgbrunnen mit 2m Durchmesser

Die Wasserversorgung im Belagerungsfall, wie auch im Alltag, war bei Felsenburgen, wie dem Berwarstein, generell ein Problem. Schon früh hat sich hier der Burgherr entschlossen, eine Brunnenbohrung innerhalb des geschützten Raums des Burgfelsens vorzunehmen. Der Brunnen auf Berwartstein ist 104 m tief.

Brunnenroehre oberer Bereich

Die Brunnenröhre wurde per Hand mit Hammer und Meisel spiralförmig sehr tief aus dem Gestein geschlagen (Fachbegriff “Abteufen”), was lange dauerte und auf Berwartstein 50 Jahre in Anspruch nahme. Erst bei 104 m Tiefe stieß man auf wasserführende Schichten.

Museale Burgkueche in Felskammer nahe Brunnen III

Neben dem Brunnen befindet sich eine große Felsenkammer, die vollständig aus dem Fels geschrotet ist. Sie beherbergt eine Burgküche aus der Zeit des Hans v. Throta um 1480 mit einer Sammlung von (nicht originalen) Töpfen und Krügen sowie einer gemauerten Herdstelle.

Museale Burgkueche in Felskammer nahe Brunnen II

Zum festen Bestandteil einer Burgküche gehört natürlich eine aufgemauerte Herdstelle. Die Höhe des Sockels ist knie- bis hüfthoch und erlaubt eine angenehme Arbeitshöhe. Der Rauch des Feuers wurde durch eine Art Abzugshaube in den Kamin durch den Fels nach außen geleitet. Zur Befeuerung des Herdes mußte stets genügend Brennholz bereit gehalten werden.

Holztreppe vor dem Felsgang zur Oberburg

Auf dem Weg vom Brunnenraum zur Oberburg kommt man an einer kleinen Galerie mit Ritterrüstungen vorbei. Über die neuzeitliche Treppe erreicht man weitere museale Räume, wie z.B. eine Waffen- und eine Folterkammer.

Ruestkammer mit Langwaffen und Kugel fuer Steinbuechsen (hoch)

Die auf geschichteten Steinkugeln, die in der Burg gefunden worden waren, haben einen glatten Schliff und eine akkurat gearbeitet Form. Diese 25-pfündigen Steinkugeln wurden früher aus sog. Steinbüchsen verschossen, eine Geschützart, die vor dem Aufkommen von Volleisenkugeln die Artillerie dominierte.

Ruestkammer mit Langwaffen und Kugel fuer Steinbuechsen (quer)

Im Zuge der Führung durch die Burg kommt der Besucher beim Aufgang zur Oberburg an einer Felskammer mit Waffen und Rüstungen des 15. Jahrhunderts vorbei. Ins Auge fallen die geschichteten Steinkugeln, die in der Burg gefunden worden waren. Ihr Schliff ist so glatt unddie Oberfläche geometrisch akkurat gearbeitet, dass es sich hierbei um 25-pfündige Steinkugeln für sog. Steinbüchsen handelt, eine Geschützart, die vor dem Aufkommen von Volleisenkugeln die Artillerie dominierte.

Replik Folterwerkzeuge in Folterkammer

Auf dem Weg in die Oberburg kommt man an mehreren Felskammern vorbei, die musealen Charakter haben. So finden wir hier eine Folterkammer mit Replikaten einer Streckbank, Daumenschrauben und einem spanischen Esel.

Musealer Bereich mit Steinmetz bei der Arbeit

Beim Aufgang vom Brunnenraum in die Oberburg kommt der Besucher an einer schmalen musealen Felskammer vorbei, welche einen Steinmetz bei der Arbeit zeigt. Auf dem Boden findet sich eine Auswahl zeitgenössischer Werkzeuge des Metzen.

Museale kleine Ruestungsgalerie im Aufgang zur Oberburg

Im Treppenhaus zur Oberburg befindet sich eine kleine Ausstellung mit Ritterrüstungen des Spätmitttelalters.

Museale Schlafstube in der Oberburg

Eine museale Schlafstube in der Oberburg sieht eher aus wie eine Rumpelkammer für allerlei Gegenstände, die sich in der Burg gefunden haben.

Keuchheitsguertel Repliken in der musealen Schlafstube Closeup

Der Keuchheitsgürtel sollte die Enthaltsamkeit der Ehefrau bei Abwesenheit des Mannes gewährleisten. Zwei Repliken sind in der musealen Schlafstube in der Oberburg zu besichtigen.

Musealer Bereich mit Zugang zur Folterkammer

Während der Burgbesucher sich auf dem Treppenweg vom Brunnen in die Oberburg “vorarbeitet” kommte er an einzelnen musealen Felskammern vorbei, wie z.B. Folterkammer, Waffenkammer, Steinmetzkammer.

Suedbau der Oberburg mit Pforte zum mittelalterlichen Felstunnel

Bevor man auf die Freiterrasse der südlichen Oberburg hinaustritt, ist in dem länglichen Raum links hinten eine vergitterte Öffnung zu sehen. Hier war der Zugang zu dem Felstunnel, der als hochmittelalterlicher Zugang zur Oberburg diente.

Schildmaueraehnlicher Suedbau der Oberburg

Weitgehendim Original ist noch die alte Schildmauer erhalten. Diese trug oben einen Zinnenkranz. Ob sie, wie heute, überdacht war, ist nicht bekannt. Der umlaufende Fries in ein neuzeitliches Gestaltungselement. Im Bildvordergrund befindet sich eine Freiterrasse, auf der in der stauferzeitlichen Burg noch ein Gebäude stand, welches aber 1314 zerstört wurde. Später wirkte hier ein Katapultgeschütz für die Burgverteidigung. Ob dieser Platz später noch einmal überbaut wurde, ist nicht belegt, aber möglich.

Schildmauer mit neuzeitlichen Fries und Zinnenkranz

Der höchste Bauteil des Berwartstein ist die Schildmauer, die noch weitgehend erhalten ist. Sie ist etwa 3m dick und trug früher einen Wehrgang, vmtl. aus Holz. Die Rundbogenfriese sind neuzeitliche Verzierungen. Auf der südlichen Terrasse vor der Schildmauer befand sich urspünglich ein etwas niedrigerer Wohnbau, der aber 1314 während der Belagerung durch Straßburg/Hagenau im Beschuss mit einer Blide vom Nestelberg (wo heute der Turm Kleinfrankreich steht) zerstört wurde. Später diente die Fläche als Aufstellungsort für ein eigenes Katapultgschütz, welches aber nach dem Ausbau zur Kanonenburg obsolet wurde. Ob und wie der Platz durch v. Trotha danach genutzt wurde, ist nicht belegt. Denkbar, dass hier ein weiteres Gebäude entstand.

Maueranschluesse und hochgelegene Pforten in Schildmauer

Der höchste Bauteil des Berwartstein ist die Schildmauer, die noch weitgehend erhalten ist. Sie ist etwa 3m dick und trug früher einen Wehrgang, vmtl. aus Holz. Die Rundbogenfriese sind neuzeitliche Verzierungen. Davor lag im Spätmittelalter ein weiterer (Wehr?-Bau, der aber abgegangen ist. Zwei Zugänge zum Wehrgang dieses Baus sind zu erkennen ebenso wie die Maueranschlüsse an den Seiten unterhalb der Öffnungen.

Südoestliche Terrasse der Oberburg aus Norden

Auf der südöstlichen Felsterrasse vor der Schildmauer sind eingehauene Nuten im Felsgrund zu erkennen, die möglicherweise der Verankerungen einer Steinschleuder dienten. Vor dem Aufkommen von Pulverwaffen könnte dieses Wurfgeschütz gegen Belagerungseinrichtungen eines Feindes eingesetzt worden sein.

Eingeschrotete Nuten zur Aufstellung eines großen Wurfgeschuetz

Auf der südöstlichen Felsterrasse vor der Schildmauer sind eingehauene Nuten im Felsgrund zu erkennen, die möglicherweise der Verankerung einer Steinschleuder dienten. Vor dem Aufkommen von Pulverwaffen könnte dieses Wurfgeschütz gegen Belagerungseinrichtungen eines Feindes eingesetzt worden sein.

Bergfriedaehnlicher Bau der Oberburg von 1894-1895

Die Nordterrasse der Oberburg mit ihrem Betonboden liegt um etwa 1 Geschossebene höher als die Südterrasse. Früher war dieser Bereich der Oberburg mit einem Gebäude überbaut. Der Bergfried ist eine Schöpfung des Wiederaufbaus von 1894/95 und beherbergt Gästewohnung.

Bergfriedaehnlicher Turm der Oberburg von 1894-95 Fries

Der mit Rundbogenfriesen und einem kleinen Erker wunderbar gestaltete bergfriedähnliche Turm der Oberburg ist kein Original – er wurde 1894/1895 bem Wiederaufbau in die Oberburgbebauung eingefügt. Im Turm befinden sich Gästewohnungen, die dem Burgtouristen nicht zugänglich sind.

Terrasse zwischen Rittersaal und Kernburgfelsen (quer)

Die Aufstockung des Gebäudes mit dem Rittersaal im Erdgeschoss (Bild oben) und die Anbauten rechts stammen aus dem 20. Jahrhundert und dienen heute Wohnzwecken. Rechts ist auch der Kiosk mit dem Andenkenshop zu erkennen. Die neuzeitliche Freiterrasse war früher vermutlich mit einem kleinen Gebäude überbaut.